Le canal de Panama par Françoise Maraval - partie III

8 ème Merveille du monde ?

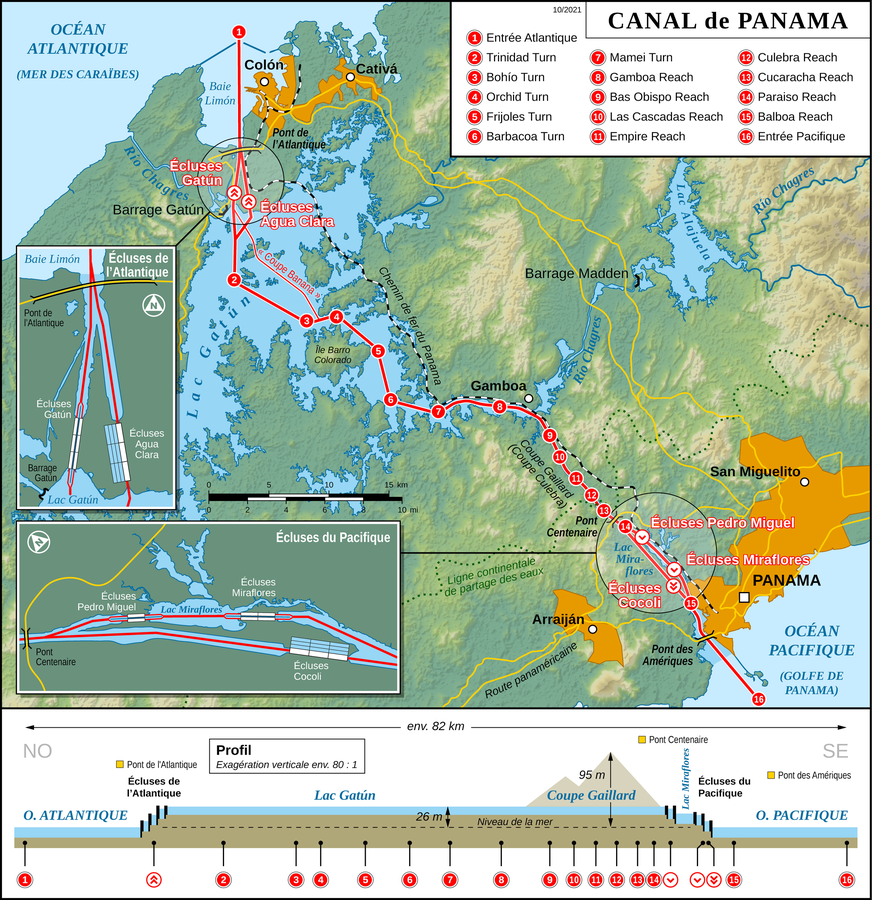

Les parties les plus spectaculaires du canal sont les écluses.

À l’origine, elles ont une largeur de 33,53 m et une longueur utilisable de 304,8 m. La profondeur disponible varie mais la profondeur minimale est de 12,55 m dans la partie sud des écluses de Pedro Miguel. Ces dimensions déterminent la taille maximum des navires, les Panamax.

Le canal peut accueillir des bateaux de différentes tailles, allant des yachts privés jusqu’aux gros navires de commerce. Un nombre croissant de navires dépasse la taille des Panamax qui sont appelés « Post-Panamax ».

En moyenne, une traversée du canal par un cargo prend environ neuf heures.

Toutes les écluses du canal vont par paires. Cependant, les grands navires ne peuvent se croiser dans la coupe Gaillard ; le trafic y est alterné.

Chaque chambre est remplie avec 101 000 m3 d’eau ; l’eau entre par gravité par un réseau de conduites sous chaque chambre. Les navires sont tractés par de petites locomotives appelées « mulas » installées sur des rails disposés sur les murs des écluses. Les plus petits bateaux sont amarrés par des amarres tenues à la main. Le lac Gatún et la rivière Chagres sont des composants clés du canal, permettant la traversée des navires sur une partie importante de l’isthme. Le lac est également un

réservoir, emmagasinant l’eau permettant aux écluses de fonctionner pendant la saison sèche. La formation du lac et l’agrandissement de la rivière ont été effectués grâce au barrage Gatún sur la rivière Chagres. La vallée a été ainsi inondée. Des souches d’acajou remontent encore à la surface et peuvent présenter un danger pour les bateaux s’aventurant en dehors des chenaux balisés.

Il existe un petit raccourci à travers le lac, appelé « la coupe Banana », utilisé par les yachts et les autorités du canal. Plusieurs îles sont situées sur le lac Gatún, dont l’île Barro Colorado, abritant l’Institut tropical de recherche du Smithsonian.

Un barrage supplémentaire, le barrage Madden, a été construit sur la Chagres, créant le lac Alajuela, réserve d’eau supplémentaire pour le canal.

Il existe plusieurs moyens pour franchir le canal. Au sud, côté Pacifique, le pont des

Amériques est un pont routier ouvert en 1962. Plus au nord, près des écluses de Miraflores, on trouve un pont tournant routier et ferroviaire.

Le moyen de franchissement le plus récent est le pont Centenaire au-dessus de la coupe Gaillard, au nord des écluses de Pedro Miguel. Il a été ouvert à la circulation en 2005 et il comporte six voies.

Un troisième pont, le pont de l’Atlantique, a été inauguré en 2019. Il est situé près Colón, entre les écluses Gatún et la baie Limón, remplaçant le ferry utilisé à cet endroit.

Il ne faut pas oublier le chemin de fer du Panama qui longe le tracé du canal : il est en pointillé sur la carte.

Les droits de passage dans le canal sont décidés par l’Autorité et sont basés sur le type de navire, la taille et le type de cargaison.

Il s’est avéré que la gestion panaméenne du canal s’est révélée efficace après le retrait des États-Unis. L’administration du canal a investi près d’un milliard de dollars US dans l’élargissement et la modernisation du canal, dans le but d’accroître sa capacité de 20 %.

Les systèmes de gestion des écluses ont été remplacés. Des améliorations sont constatées dans le système de gestion de la circulation.

Sa capacité a augmenté au fil du temps. Il semble qu’actuellement, elle soit arrivée à son maximum en raison de la taille des navires qui, elle aussi, augmente et, pour cette raison, pourrait mener à une réduction du nombre de navires pouvant transiter.

Sur le plan de la concurrence, la construction d’un canal au Mexique ou en Colombie capable d’accueillir des navires Post-Panamax, a été envisagée.

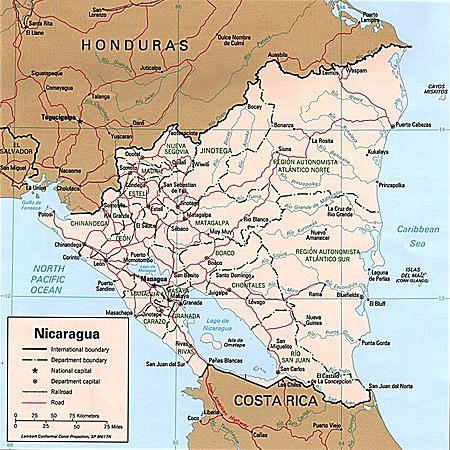

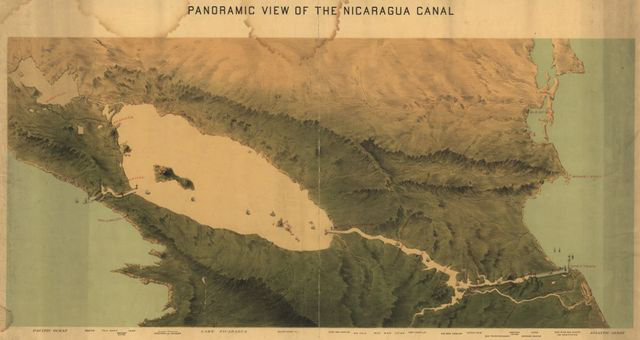

Au XIXème siècle, Napoléon III avait écrit un article envisageant un canal au Nicaragua utilisant l’axe rio San Juan/ lac Nicaragua, ce dernier a 32 mètres d’altitude, qui connecterait la Mer des Caraïbes (Océan Atlantique) avec l’Océan Pacifique, au travers du Nicaragua. Cette voie naturelle serait prolongée à l’ouest par un canal artificiel franchissant l’isthme de Rivas pour atteindre le Pacifique au niveau de San Juan del Sur.

Mais, le coût de son projet causa son abandon au profit du canal de Panama.

Plus récemment, lancé en grande pompe en 2014, un projet d’un canal au Nicaragua a

pris l’eau. Pour vous donner une idée, le chiffrage initial du projet s’élevait à 40 milliards de dollars. Le milliardaire chinois, Wang Jing, qui a fait fortune dans les télécommunications, avait promis au gouvernement nicaraguayen, une pluie d’investissements et des emplois en pagaille. Ce projet aurait permis le passage de bateaux de 250 000 tonnes contre, actuellement, des cargos Panamax de 65 000 tonnes.

pris l’eau. Pour vous donner une idée, le chiffrage initial du projet s’élevait à 40 milliards de dollars. Le milliardaire chinois, Wang Jing, qui a fait fortune dans les télécommunications, avait promis au gouvernement nicaraguayen, une pluie d’investissements et des emplois en pagaille. Ce projet aurait permis le passage de bateaux de 250 000 tonnes contre, actuellement, des cargos Panamax de 65 000 tonnes.

Carte du Nicaragua : Au sud du pays, le Rio San Juan, émissaire du lac Nicaragua,

matérialisant au sud une partie de la frontière avec le Costa Rica.

matérialisant au sud une partie de la frontière avec le Costa Rica.

On comprend très bien que le président du Nicaragua, Daniel Ortega, ait accueilli à bras ouverts cet investisseur, promettant la création de plusieurs milliers d’emplois dans un pays où 45 % de la population se trouve sous le seuil de pauvreté. C’était aussi une manière pour le pays de prendre une revanche sur son voisin panaméen qui engrange, chaque année, plus d’un milliard de dollars grâce à l’exploitation de son canal. D’où la démesure du projet sino-nicaraguayen permettant de creuser un canal de 278km, soit trois fois la longueur du canal de Panama et permettant le passage d’immenses porte-conteneurs mesurant jusqu’à 450m de long.

Le milliardaire Wang Jing s’est tout simplement évanoui dans la nature, quelques mois après le lancement du projet ; car, en 2015, il a perdu 90 % de sa fortune, suite au krach boursier qu’a connu la Chine pendant l’été de la même année.

Le projet ne peut pas aboutir puisque le gouvernement nicaraguayen est dans l’incapacité de le financer. Par contre, les autorités chinoises ont décidé de renouer avec le Panama et entendent bien sceller ces nouvelles noces par des accords sonnants et trébuchants.

Le canal de Panama reste, donc, le seul passage reliant l’Océan Atlantique à l’Océan Pacifique.

En isolant physiquement et biologiquement, hormis les oiseaux, les chauves-souris, et certains insectes migrateurs, l’Amérique du Nord de l’Amérique du Sud, ce canal a été une cause majeure de fragmentation écologique et de perte de biodiversité. Le canal de Panama connaît des difficultés d’approvisionnement en eau. La quantité d’eau stockée diminue, en grande partie, à cause de la déforestation. Chaque fois qu’un navire passe dans le canal, 197 000 m3 d’eau sont déversés dans la mer ; bien qu’il y ait assez de précipitations pour renouveler, annuellement, l’eau du lac, elle ne suffit plus en saison sèche. La forêt tropicale jouait traditionnellement un rôle de tampon en absorbant et en relâchant progressivement l’eau propre dans le lac. Comme la végétation se réduit, les eaux de pluie s’écoulent plus rapidement et des torrents de boue se déversent dans le lac qui s’envase. Pendant la saison sèche, l’eau peut manquer.

Pendant plusieurs semaines de l’été 2023, seuls 32 navires d’un tirant d’eau maximal

de 13,41 mètres sont autorisés à traverser le canal, chaque jour, contre 36 en temps normal. En février 2024, seuls 18 navires ont pu passer. Les restrictions de passage ont conduit à un temps moyen d’attente des navires, inédit, passant d’une moyenne de 4 jours à 21, désormais, avec jusqu’à 163 navires en attente à l’entrée du canal.

En isolant physiquement et biologiquement, hormis les oiseaux, les chauves-souris, et certains insectes migrateurs, l’Amérique du Nord de l’Amérique du Sud, ce canal a été une cause majeure de fragmentation écologique et de perte de biodiversité. Le canal de Panama connaît des difficultés d’approvisionnement en eau. La quantité d’eau stockée diminue, en grande partie, à cause de la déforestation. Chaque fois qu’un navire passe dans le canal, 197 000 m3 d’eau sont déversés dans la mer ; bien qu’il y ait assez de précipitations pour renouveler, annuellement, l’eau du lac, elle ne suffit plus en saison sèche. La forêt tropicale jouait traditionnellement un rôle de tampon en absorbant et en relâchant progressivement l’eau propre dans le lac. Comme la végétation se réduit, les eaux de pluie s’écoulent plus rapidement et des torrents de boue se déversent dans le lac qui s’envase. Pendant la saison sèche, l’eau peut manquer.

Pendant plusieurs semaines de l’été 2023, seuls 32 navires d’un tirant d’eau maximal

de 13,41 mètres sont autorisés à traverser le canal, chaque jour, contre 36 en temps normal. En février 2024, seuls 18 navires ont pu passer. Les restrictions de passage ont conduit à un temps moyen d’attente des navires, inédit, passant d’une moyenne de 4 jours à 21, désormais, avec jusqu’à 163 navires en attente à l’entrée du canal.

Que faut-il faire :

- Élargir une nouvelle fois le canal ?

- Réaliser de nouvelles écluses ?

- Élargir une nouvelle fois le canal ?

- Réaliser de nouvelles écluses ?

Les maîtres du monde prendront des décisions ! Espérons qu’elles seront prises pacifiquement !

Françoise Maraval

A découvrir aussi

- Le canal de Panama (1ère partie) par Françoise Maraval

- Week-end musical

- Nos petits ruisseaux passeurs de mémoire

Retour aux articles de la catégorie Mois de février 2025 -

⨯

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 227 autres membres