Mois de mars 2025

Claudine Grenier remercie

MONPLAISANT

L'adieu. Photo P.F Paoli

Claudine Grenier et celles et ceux qui l'ont soutenue lors de la fin de vie de Bernard, son époux, remercient toutes celles et tous ceux qui ont pris part à la douloureuse épreuve.

Claudine remercie chaleureusement les élus monplaisanais, les soignants, les voisins, connaissances et amis, le bureau démissionnaire de l'ANACR et les sous-officiers de la Gendarmerie qui ont honoré de leur présence l'adieu suivant la cérémonie.

Les cendres de Bernard, dans quelques jours, vont aller dans la sépulture familiale, dans les Alpes Mancelles.

Un rayon occitan au Filet Mignon

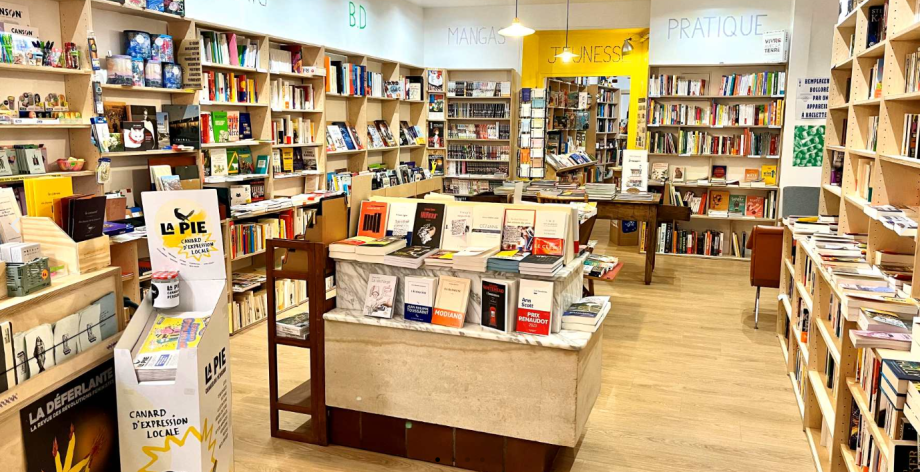

Le filet Mignon

Un rayon occitan s'ouvre à la librairie “Filet Mignon” à Belvès 24170

Cette information nous est transmise par Jean-Claude Dugros

La librairie de Leslie Dion, 18, rue Jacques Manchotte à Belvès 24170 Pays de Belvès, vient d'ouvrir un rayon de livres occitans.

Voici le site de la librairie: https://www.

Vous y serez très bien reçus, ne vous en privez pas !

Horaires

mardi à vendredi:

10h – 13h (12h30 le vendredi)

15h – 19h

samedi:

9h30 – 18h30

Infos :

05 53 30 71 59

info@librairiefiletmignon.fr

Avis de recherche : Mémoire du Périgord

une photo de couverture de la revue

J'ai découvert récemment cette excellente revue .

Depuis Alles-sur-Dordogne et de 2005 à 2017, l'association "Mémoire et traditions en Périgord" a publié 50 numéros de sa revue "Lo Chalelh".

Je recherche des personnes qui y ont participé. Certains articles signés Gérard Marty illustrés par des photos de Josette Marty, m'intéressent particulièrement.

Toute information est la bienvenue (par commentaire sur le blog ou à l'adresse catherinemerlhiot@gmail.com).

Merci d'avance

Catherine Merlhiot

Bernard Grenier, ce factotum passeur de mémoire qui vient de nous quitter.

Photo Pierre Fabre

Bernard Grenier vit le jour le 3 décembre 1943 à Saint Germain au Mont d'Or, alors village du nord de Lyon. Ce bourg se situe dans le Val de Saône à quelques kilomètres de Caluire, tout près du Beaujolais.

Charles, son père, fonctionnaire supérieur du chemin de fer, amenait, à l'aide de caténaires, la fée électricité à Lyon.

Après cette étape, les Grenier rejoignent la région parisienne puis le Pays d'Auge à Vimoutiers.

Ses brillantes études terminées, il effectue ses servitudes militaires, échappant de justesse aux tumultes de la fin de la Guerre d'Algérie.

Bernard a vécu un parcours professionnel riche et passionnant : il apporte la technicité et la créativité avec des installations frigorifiques dans des pays chauds.

C'est dans le hameau sioracois de la Tute qu'il découvre les charmes du Périgord. Il plantera ses piquets sur les hauteurs monplaisanaises de Gaussens.

Toujours sur la brèche, pleinement investi dans la vie citoyenne et associative, il apporte son concours à bien des manifestations. Il est appelé pour deux mandatures au conseil municipal de Monplaisant. Dans son village, il contribue à la réhabilitation de chemins ruraux obturés par la végétation, n'hésitant pas à conduire bénévolement les engins de terrassement. À son grand regret, il ne pourra clôturer cette mission tant le chantier se révèle immense et coûteux, demandant de multiples travaux de géométrie parcellaire sur des terrains quasi-inaccessibles.

À l'A.N.A.C.R, Bernard devint l'incontournable factotum. Il fut porte-drapeau pendant une douzaine d'années avant d'y renoncer pour des raisons de santé.

Ce jeudi 27 mars, après la cérémonie religieuse, ses compagnons et amis constitueront une haie d'honneur pour un ultime adieu silencieux.

Bernard souhaitait la plus grande sobriété pour son départ, sans fleur, ni couronne, ni plaque.

Il s'est éteint aux premières heures du jeudi 20 mars à son domicile.

Il repose au funérarium Paoli de Belvès au salon Mélodie.

La cérémonie funèbre aura lieu à Monplaisant jeudi à 10h.

Anne-Marie De Walls et Pierre Fabre