Le naufrage du paquebot Afrique par Françoise Maraval

En approfondissant mes recherches dans le but de constituer un « livre de généalogie » concernant ma famille, je suis « tombée » sur un évènement important qui s’est produit au début du siècle dernier :

Le naufrage du paquebot Afrique

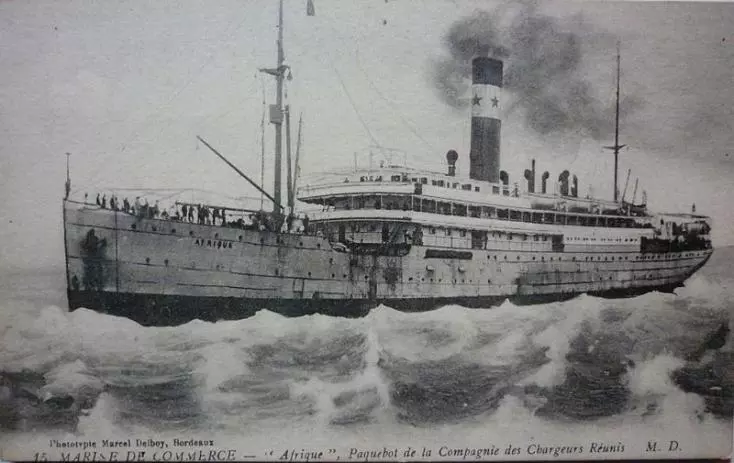

Carte postale représentant le paquebot Afrique en 1910

Le vendredi 9 janvier 1920, le paquebot Afrique entreprend son 58ème voyage après cinq semaines d’importants travaux d’entretien. Il quitte le quai des Chartrons, à Bordeaux, pour rejoindre Dakar et les comptoirs coloniaux en Afrique.

Ce jour-là, le paquebot coule au plateau de Rochebonne, à 42 km des Sables-d’Olonne, en Vendée. À son bord, 599 personnes dont 563 périrent.

Cet accident peu connu, constitue la plus grande catastrophe maritime française.

L’Afrique était un paquebot mixte, c’est-à-dire destiné à transporter des passagers et de la marchandise. Il pouvait transporter 79 passagers en première classe, 68 en seconde et 80 en troisième classe, plus quelques passagers d’entrepont, évidemment les plus pauvres.

Deux types de cabines étaient proposés en première classe : les cabines de luxe et les cabines de demi-luxe.

Sa ligne de croisière était l’axe Bordeaux-Dakar-Tenerife, mais il accostait, également, sur de nombreux ports d’Afrique-Occidentale française pour y acheminer sa marchandise.

282 passagers sont dénombrés pour ce voyage, entassés dans des cabines prévues pour 224. L’équipage, quant à lui, se compose de 135 hommes dont trois mousses et l’on compte 192 soldats, essentiellement tirailleurs sénégalais, rentrant chez eux.

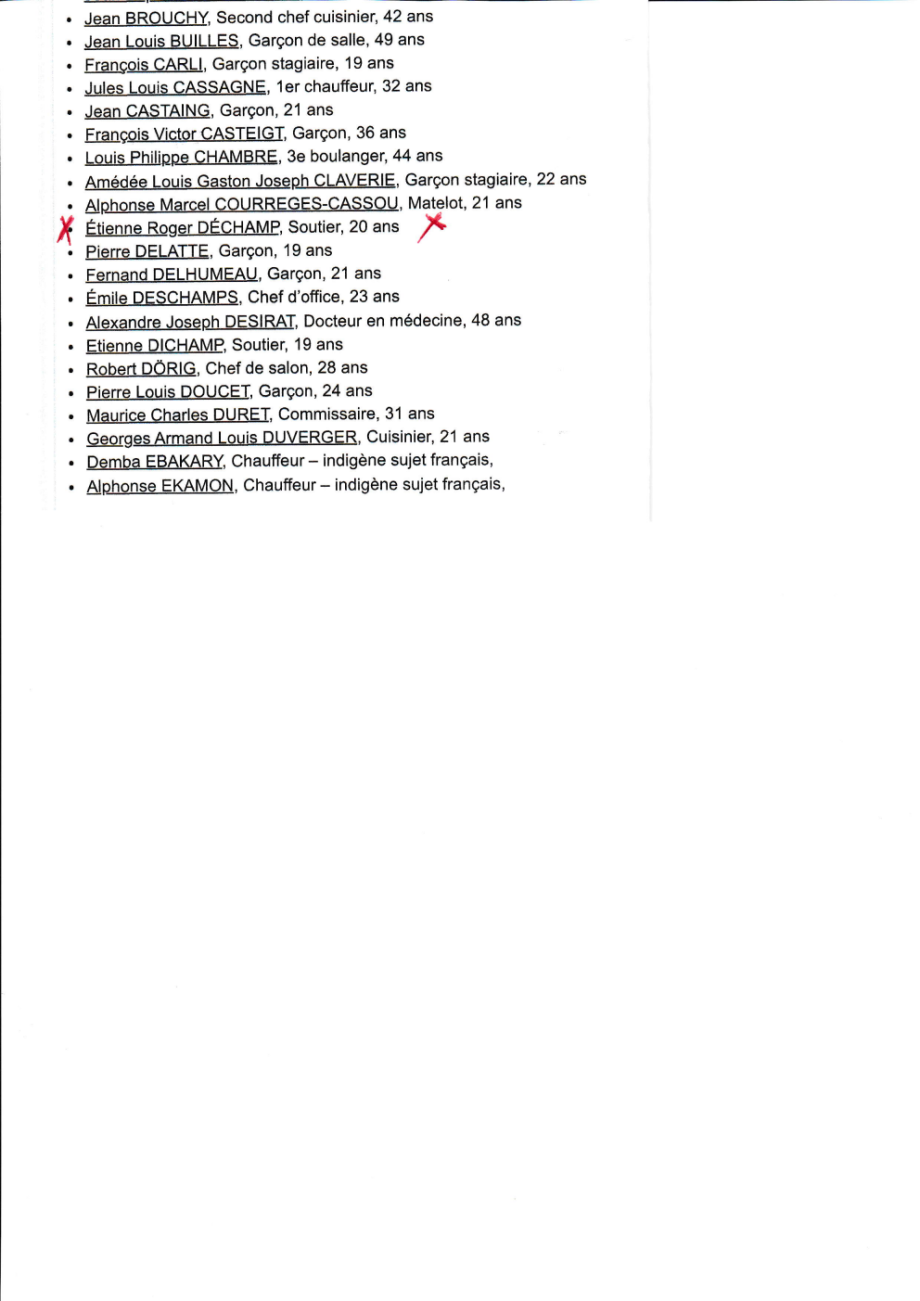

Mon parent fait partie des membres de l’équipage, il avait 20 ans et il était soutier. Il est l’un des arrière-petits-fils de Joseph Murat et de Jeanne Génestal, de Sagelat, ancien propriétaire de la ferme devenue presbytère.

Il s ‘appelait Étienne Roger Déchamp.

Pour tous ces passagers, le déplacement est une nécessité. En font partie une vingtaine de missionnaires, des militaires, des fonctionnaires de l’administration coloniale, des commerçants, des entrepreneurs ayant investi en Afrique mais, aussi, des épouses et des enfants rejoignant les maris.

Quant à sa cargaison, l’Afrique transportait cinq cents tonnes de diverses marchandises, en grande partie des colis postaux, des produits manufacturés, du champagne…

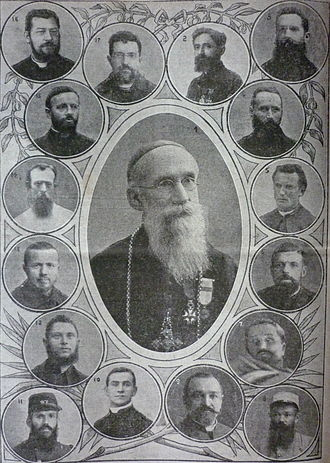

On raconte même que le coffre de bord aurait contenu 20 millions de francs en billets, pour différentes compagnies auxiliaires et on dit, également, que Monseigneur Jalabert, 61 ans, avait apporté de l’or confié par le pape, destiné à faire construire une cathédrale à Dakar.

Mgr Jalabert entouré de missionnaires

Mais que s’est-il passé ?

Le bateau quitte Bordeaux, le 9 janvier 1920, à destination de Dakar.

Dès le lendemain, de l’eau s’engouffre dans la cale de la chaufferie sans que l’on puisse déterminer l’endroit de la fissure. On active les pompes mais personne ne prend la mesure de l’importance de la voie d’eau.

Pendant la nuit, le bateau tangue du fait d’une forte houle et la crasse accumulée dans la chaufferie et qui n’avait pas été évacuée pour ne pas incommoder les passagers, se renverse sur le sol et bouche les pompes d’évacuation.

Mon parent se trouve là, dans la chaufferie.

Le commandant Antoine Le Dü, face aux difficultés des hommes pour pomper l’eau à la main, décide alors de regagner La Rochelle, mais la manœuvre du bateau est de plus en plus difficile avec la mer très agitée.

Le commandant Antoine Le Dü

42 ans

mort à son poste

Par télégraphe, on demande de l’aide mais les deux remorqueurs envoyés ne peuvent pas s’approcher de l’Afrique. Certaines vagues atteignent 14 mètres et rendent impossible le sauvetage en mer.

Le commandant Le Dü ordonne l’évacuation, et sort les canots de sauvetage. Mais, les passagers, effrayés par la hauteur des vagues, ne veulent pas se lancer et décident de rester à bord, se sentant plus en sécurité.

Dans la nuit du 12 au 13 janvier, un bateau servant de phare cogne la coque de l’Afrique, scellant le destin des passagers. Le bateau sombre rapidement sur le plateau de Rochebonne, à 42 km de la côte vendéenne.

Tentative de sauvetage des naufragés par le paquebot Ceylan

Collection Daniel Duhand

À son bord, près de 600 personnes : environ 130 membres d’équipage, pas loin de 300 civils, et un peu moins de 200 tirailleurs dits Sénégalais, mais en vérité issus de toute l’Afrique de l’Ouest.

Seuls, ceux qui ont pu monter dans la baleinière n°5, sont saufs, soit 12 membres d’équipage plus le seul civil survivant, Jean Georges Métayer, ainsi que les 23 personnes ayant été repêchées par le remorqueur appelé en rescousse, le Ceylan, dont 9 hommes d’une baleinière et 13 Sénégalais sur un radeau.

Pendant plusieurs jours, voire semaines, des cadavres se sont échoués sur les côtes vendéennes. La plupart des naufragés sont, aujourd’hui, enterrés sur l’île de Ré.

Épave du paquebot Afrique — Roland Caiveau-mémoires de L’Afrique

Mon parent, Étienne Roger Déchamp, a-t-il été rejeté par la mer ou est-il resté dans la chaufferie ? Nous ne savons pas.

Bien qu’ayant été oublié par la mémoire collective, le naufrage du paquebot Afrique reste bien documenté, malgré la somme de travail qui reste à faire. À l’été 2021, les trois quarts des passagers européens du bateau (300 sur 400) ont pu être identifiés et vous pouvez retrouver leur généalogie sur l’arbre collectif de Généanet.

Françoise Maraval

Extrait de Généanet : mon parent Étienne Roger Déchamp, soutier du paquebot Afrique.

A découvrir aussi

- Un camouflet en direct par Jacques Lannaud

- Concerts à Belvès et au Buisson

- Soyons fiers de nos hôpitaux

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 237 autres membres