Voyage au centre de la France

|

Catherine Merlhiot |

Catherine Merlhiot, la coordinatrice de ce blog, a une amie, émérite professeure universitaire, dans le centre de la France. Cette personne, Marie-Françoise Gribet, a beaucoup travaillé sur la préservation du patrimoine industriel. Par un pur hasard, cette chercheuse a découvert qu'en Terre de l'homme, nos collines du Périgord noir ont connu une activité minière qui, hélas, vacille dans l'oubli. Marie-Françoise. fière de ses racines minières du Nivernais, a bien voulu nous sensibiliser sur le passé historique du Morvan. Il lui tient à coeur et, certainement, il faut précieusement éviter qu'il ne soit considéré comme anecdotique.

|

Promenade ouvrière historique en Nivernais

Marie-Françoise Gribet. Image "Le Journal du Centre"

Le puits des Glénons et son chevalement métallique

La Machine (Nièvre)

photo C. Merlhiot

Thématique récurrente dans le blog "Terre de l'Homme", la sauvegarde du patrimoine est aussi une mission à laquelle se consacrent, avec passion, des citoyens de notre bassin de vie.

Il y a peu, j'ai pu découvrir un autre coin de cette terre de l'homme où le patrimoine industriel a pu être préservé, mis en valeur et transmis aux nouvelles générations, grâce à la volonté de ceux qui en avaient écrit et vécu l'histoire : les mineurs de La Machine.

Drôle de nom, la Machine, petite ville du centre de la France, que j'aurais eu du mal à situer sur une carte, auparavant, et qui se trouve dans le sud-ouest de la Nièvre, à 35 km de Nevers , tout proche de la vallée de la Loire.

Le charbon a été pendant près de 200 ans, la principale ressource de la ville dont les différents quartiers ont été édifiés au fur et à mesure du "fonçage" des puits.

Des recherches archéologiques ont montré que le charbon a été exploité de longue date dans cette région. Il était extrait des couches en surface dès le IIème siècle et servait certainement de moyen de chauffage. C'est au milieu du XVIIème que l'exploitation du bassin houiller devient plus régulière, sous l'impulsion de J.B. Colbert et par la volonté de Louis XIV de ne plus être tributaire de la Grande-Bretagne pour l'approvisionnement des arsenaux.

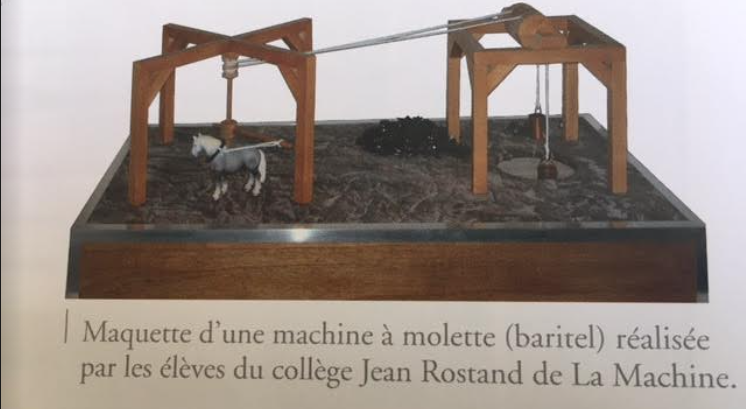

C'est un ingénieur belge Daniel Michel (1616-1693) qui entreprend l'exploitation méthodique du gisement et installe notamment sur un des puits, "une machine" d'extraction actionnée par des chevaux avec un double tambour pour remonter le charbon. L'engin devint un objet de curiosité pour les habitants et donna ainsi son nom au village de la Machine.

L'exploitation du gisement prend son essor, le XIXème siècle sera son âge d'or. Après 1865, l'exploitation passe sous le contrôle de la compagnie Schneider, des puits sont forés jusqu'à une profondeur de 690 mètres, plusieurs cités ouvrières sont construites et des centaines de "gueules noires" recrutées.

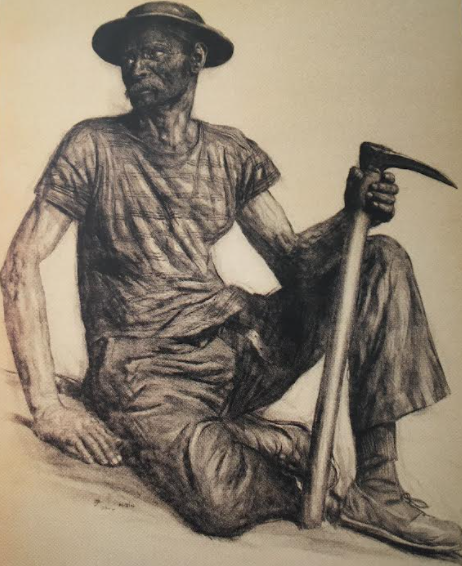

Mineur en espadrilles (1934) de Lucien Jonas

Le travail de mineur est très dur. En 1870, la durée du travail est de 10 heures par jour, elle tombera à 8 en 1911, déjeuner pris sur place, une chaleur torride qui augmente plus on enfonce sous terre. Les enfants peuvent travailler à partir de 12 ans. Les femmes travaillent au tri, calibrage et lavage du charbon.

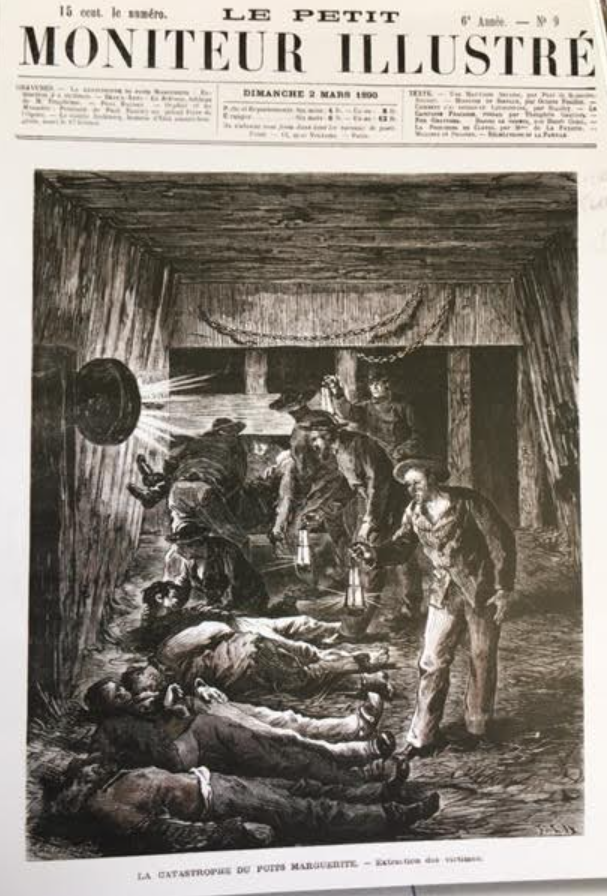

La Machine restera marquée à vie par la terrible catastrophe qui eut lieu le 18 février 1890 au puits Marguerite. Deux mineurs travaillaient au forage d'un nouveau couloir et firent partir deux coups de mine. La deuxième décharge serait partie à retardement et aurait enflammé les poussières soulevées par la première. Le bilan fut terrible : 35 morts et blessés.

le petit Moniteur illustré du 2 mars 1890

L'exploitation de la mine sera l'origine d'un grand brassage de cultures à la Machine. En effet, dès la 1ère guerre mondiale, il est fait appel à de la main d'oeuvre étrangère pour remplacer les mineurs partis au front. Suite à un accord avec la Chine, signé en mai 1916, 38 000 ouvriers chinois arrivent en France. A la Machine, entre mai 1917 et novembre 1935, 372 travailleurs chinois arrivent par vagues successives. En plus des Chinois arrivés en 1917, la Machine comptait des travailleurs nord-africains venus des colonies françaises, des Polonais, des Tchécoslovaques, des Yougoslaves. En 1936, un tiers de la population de la Machine est d'origine étrangère. Ce chiffre chutera par la suite mais, aujourd'hui encore, cette diversité se retrouve dans les noms des habitants de la ville.

Mais au début des années soixante, débute la reconversion énergétique de la France, du charbon vers le pétrole. La Machine qui avait pourtant modernisé ses équipements en 1952, n'échappe pas à ce mouvement. En 1962, c'est l'arrêt de l'embauche et le processus de fermeture commence. Le dernier puits fermera en 1974.

Dès 1970, d'anciens mineurs craignant alors que la mémoire ouvrière soit disséminée ou perdue, alertent le maire de la Machine et le directeur des Houillères et créent" l'Association Machinoise pour la Conservation des Souvenirs Miniers". Une première stratégie de conservation est mise en place (recensement des archives, collecte d'objets et de minéraux..) puis l'idée de la création d'un musée voit peu à peu le jour. Dans les années 1970, la sauvegarde du patrimoine industriel n'est pas une évidence. En 1974, le chevalement du puits des Glénons échappe à la destruction et sera conservé comme symbole du passé minier et c'est en 1982 que les bâtiments de la direction sont préservés et transformés en musée. Le musée est composé de deux sites complémentaires : le musée de la mine qui retrace l'histoire du charbon et la vie des mineurs et le puits des Glénons et sa galerie de mines qui font partager aux visiteurs, les dures conditions de travail des mineurs, des femmes, des enfants et des animaux.

Le musée de la mine de la Machine

J'ai eu l'occasion de visiter le musée et le puits des Glénons ainsi que la ville de la Machine et ses différentes cités ouvrières bâties au fil du temps, avec comme guide une fille, petite-fille et arrière-petite-fille de mineur, aujourd'hui professeure universitaire émérite et qui a pris sa part dans la préservation de ce patrimoine industriel : Marie-Françoise Gribet. Marie-Françoise continue, aujourd'hui encore, par ses travaux, à enrichir notre connaissance de cette histoire.

Mine de lignite de Merle, carreau des Mines Basses, commune de Cladech (Dordogne), coll. AROEVEN.

Si j'ai souhaité vous parler de la Machine, c'est aussi parce que le Périgord est aussi une terre que les hommes ont creusée pour en extraire les richesses, ce que j'ai découvert tardivement, qui me semble également peu connu du grand public et mériterait d'être mis en valeur.

Des mines de lignite étaient en effet exploitées sur les communes de Cladech, La-Chapelle-Péchaud, Allas-les-Mines et Veyrines-de-Domme, de 1867 à 1948. Le minerai était utilisé dans les industries de la porcelaine, du papier ou pour les locomotives à vapeur. Elles ont connu un pic d’exploitation durant la Seconde Guerre mondiale. Elles comptaient 100 mineurs professionnels et 400 ouvriers requis dans le cadre du STO (service du travail obligatoire). Il reste encore des vestiges sur le site de l’Aroeven, devenu un centre de vacances, au lieu-dit Merle à Cladech.

Entrée de la mine à Cladech

Je sais que la préservation de cette mémoire tient également à coeur à de nombreux Périgourdins et que beaucoup a déjà été fait notamment grâce à l'action de l’A.R.O.E.V.E.N [Association Régionale des Œuvres Educatives et de Vacances de l‘Éducation Nationale], d'Isabelle Petitfils qui en fut la directrice et de l'enseignant Alain Paulhiac, auteur de l'ouvrage "Une aventure minière en Dordogne, 1867- 1948)".

J'en oublie certainement, qu'ils veuillent bien m'excuser.

Cette mémoire tient également très à coeur à Pierre Fabre qui avait développé un projet dans le cadre du budget participatif de la Dordogne mais qui n'a malheureusement pas été retenu. Mais Pierre n'a certainement pas dit son dernier mot.

Jacky Tronel, éditeur (Secrets de pays) et membre de ce blog, s'est également intéressé à cette histoire et a publié en 2011, dans son blog, " Histoire pénitencière et justice militaire", un article passionnant consacré à "L'exploitation des mines de lignite (1940-1948) et la gestion de la main d'oeuvre étrangère en Dordogne." Une conférence avait été donnée à Belvès, la même année.

J'espère que toutes les bonnes volontés à l'oeuvre, actuellement, pour perpétuer l'histoire de cette aventure minière de la Dordogne, parviendront à leurs fins.

Catherine Merlhiot

PS :

Je me suis beaucoup servi pour rédiger cet article de "L'histoire de la mine de la Machine", études et documents n°11 de "Musées de la Nièvre". Je tiens aussi à remercier ma guide Marie-Françoise Gribet de m'avoir fait découvrir sa région et son histoire.

A découvrir aussi

- Qui se souvient de cette date symbolique.

- Happy Cultors. Un atelier pédagogique écologique plein de vie

- Un an déjà

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 234 autres membres