LA MAISON de TALLEYRAND-PÉRIGORD par Françoise Maraval

Première partie

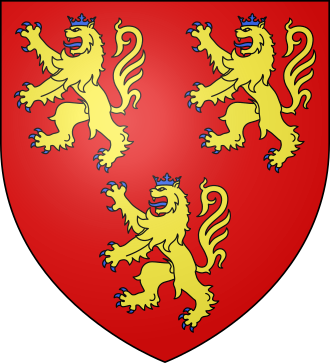

Armes de la Maison Talleyrand-Périgord

La famille de Talleyrand-Périgord, anciennement famille de Grignols, est une famille éteinte de la noblesse française d’extraction chevaleresque, originaire du Périgord. C’est une branche cadette de la famille des comtes du Périgord, descendants de Boson Ier, comte de la Marche et du Périgord.

Château de Grignols

(centre ouest de la Dordogne)

À partir du début du XIVe siècle, le surnom de Talleyrand est utilisé comme nom de lignage, surnom attribué à de nombreux comtes de Périgord depuis Guillaume III de Périgord, au début du XIIe siècle.

La famille de Talleyrand a formé plusieurs branches et s’est éteinte :

- En ligne masculine, en 1968, avec Hélie de Talleyrand-Périgord, 7e et dernier duc de Talleyrand (1882-1968).

- En 2003, en ligne féminine, avec Violette de Talleyrand-Périgord.

Le nom de Talleyrand-Périgord a été relevé en 2005 par Hélie de Pourtalès (fils de James de Pourtalès et de Violette de Talleyrand-Périgord), autorisé par décret du 13 octobre 2005, à ajouter à son nom patronymique, celui de Talleyrand-Périgord, afin de s’appeler « de Pourtalès Talleyrand-Périgord ».

La personnalité la plus illustre de cette famille est, bien sûr :

Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord (1754-1838)

évêque, diplomate et homme politique

Charles Maurice de Talleyrand-Périgord (1754-1838)

Homme d’esprit, amoureux des plaisirs et du beau sexe, le prince Charles Maurice de Talleyrand-Périgord incarne l’art de vivre aristocratique au siècle des Lumières.

Personnage cynique et corrompu, doué d’une intelligence supérieure, c’est aussi le meilleur diplomate qu’a jamais eu la France.

Il a trahi tous les régimes qu’il a servis, mais jamais les intérêts supérieurs de l’État.

Évêque agnostique, il soutient la Révolution sans état d’âme, installe Bonaparte au pouvoir, complote contre L’Empereur qui refuse d’écouter ses conseils de modérations, et il vouera le reste de sa vie à replacer la France au cœur de l’échiquier européen.

Il est né le 2 février 1754, au numéro 4 de la rue Garancière à Paris. Il est le fils aîné de Charles-Daniel de Talleyrand-Périgord (1734-1788), chevalier de Saint-Michel en 1776, lieutenant général en 1784 et de Alexandrine de Damas d’Antigny (1728-1809). Charles-Daniel, le père, vit le plus souvent à la cour de Versailles, plutôt désargenté. Quant à son épouse, elle est dame d’honneur de la dauphine Marie-Josèphe de Saxe.

Talleyrand est le neveu d’Alexandre-Angélique de Talleyrand-Périgord (1736-1821), archevêque de Reims en 1777, puis cardinal et archevêque de Paris en 1817.

Il compte aussi parmi ses ancêtres, Jean-Baptiste Colbert et Étienne Marcel.

L’enfant est né avec un pied bot.

En raison de cette infirmité, il ne va pas pouvoir accéder à des fonctions militaires. Destitué de ses droits d’aînesse par ses parents, ils le destineront à une carrière d’ecclésiastique.

Talleyrand dira :

« Cette disgrâce a influé sur tout le reste de ma vie. »

Certains biographes affirment que Talleyrand souffre d’une maladie héréditaire, le syndrome de Marfan.

Dans ses mémoires, n’ayant jamais eu de vocation religieuse, il n’hésite pas à affirmer que sa prêtrise a été contrainte.

De 1758 à 1761, il séjourne chez sa bisaïeule, « femme délicieuse », Marie-Françoise de Mortemart de Rochechouart, au château de Chalais, période dont il garde un souvenir ému.

Il est ensuite envoyé au collège d’Harcourt, actuel lycée Saint-Louis, où il restera de 1762 à 1769.

Puis, il séjourne chez son oncle, archevêque-coadjuteur de Reims. C’est à ce moment-là, qu’il accepte d’entrer dans les ordres.

En 1770, à l’âge de seize ans, il entre au séminaire Saint-Sulpice, où, selon ses mémoires, il fait preuve de mauvaise humeur et se retranche dans la solitude. Cependant, il y apprend « le bon ton, les bonnes manières et le bon maintien » ; ce savoir-vivre lui servira toujours.

Il se distrait dans la bibliothèque en lisant avec avidité, Voltaire, Montesquieu, Diderot et d’Alembert.

Il se console aussi avec les femmes et il goûte aux plaisirs raffinés des salons.

Le 28 mai 1774, il reçoit les ordres mineurs et, le 22 septembre, il obtient le baccalauréat en théologie à la Sorbonne. Pour présenter sa thèse, il a obtenu une dispense d’âge pour la présenter à 20 ans au lieu de 22 requis.

À 21 ans , il reçoit le sous-diaconat, premier ordre majeur, en l’église Saint-Nicolas du Chardonnet :

« On me force à être ecclésiastique ; on s’en repentira. »

Le 3 mai 1775, il devient chanoine de la cathédrale de Reims et le 3 octobre, abbé commendataire de l’abbaye Saint-Denis de Reims, ce qui lui assure un revenu confortable.

Le 11 juin 1775, il assiste au sacre de Louis XVI, auquel participe son oncle en tant que coadjuteur et son père en tant qu’otage de la Sainte Ampoule, c’est-à-dire une personne chargée de porter celle-ci durant la cérémonie.

Cette année-là, malgré son jeune âge, il devient député à l’assemblée du clergé.

Pourvu d’une licence en théologie, il rend visite à Voltaire qui le bénit devant l’assistance en posant les mains sur sa tête.

Il est ordonné prêtre le 18 décembre 1779, à l’âge de 25 ans.

Françoise Maraval

A découvrir aussi

- Un camouflet en direct par Jacques Lannaud

- Concerts à Belvès et au Buisson

- Soyons fiers de nos hôpitaux

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 237 autres membres