Année 2023

Souvenir d'enfance II, par Jacques Lannaud

La vie dans ces coins reculés de la campagne périgourdine était assez monotone et les évènements de la guerre nous arrivaient un peu étouffés par le temps sans que l’on puisse juger de leurs conséquences réelles.

Autrement dit, je menais une vie tranquille, arpentant les champs, les sentiers, rendant visite à des copains ou à des paysans dans des fermes éparpillées dans les coteaux, cachées au sein de petits vallons ou bosquets touffus. J’étais un enfant des champs, loin de soupçonner le monde tel qu’il était, ne pouvant imaginer les drames qui se déroulaient ailleurs, libre de circuler à la rencontre de fermiers dont j’observais les pénibles tâches et chez qui il m’arrivait de passer la journée participant modestement aux travaux, revenant à la maison en fin de jour, fatigué autant par ma petite besogne que par l’exposition au grand air et au soleil.

A l’automne, saison des semailles, la terre plutôt ingrate empierrée s’affinait, devenant plus meuble avec les pluies, se prêtant au soc de la charrue, stoppée, parfois, par un roc plus volumineux qu’il fallait enlever à coups de pioche, sans commune mesure avec les terres fertiles arrosées par la Dordogne ou la Vézère.

Petites fermes familiales aux surfaces réduites, champs dispersés aux abords d’un ruisseau, ce qui permettait de cultiver un peu de maïs, de verdures, pâtures destinées à quelque bovin ou cheval, car les animaux de la ferme représentaient un coût important pour des rendements agricoles modestes et sur les penchants de coteaux bien orientés, hyper secs en été, la vigne et des fruitiers. Les récoltes de blé, maïs, orge, seigle, n’étaient guère abondantes avec rutabagas, topinambours, choux voire patates, plus rares, notamment viande et poisson, une agriculture qui vivait quasiment en autarcie.

Une paire de bœufs ou un cheval de trait suffisaient pour quelques labours et tirer la charrette ; dans la basse-cour, par contre, la fermière entretenait son élevage de volailles : poules, canards, oies, dindes ou lapins enfermés dans des cages en bois grillagées, destinés, souvent, à rapporter quelques sous soit sur les marchés soit à la vente à des particuliers environnants…

Le monde agricole avait particulièrement souffert de la Grande Guerre de 14-18 et ses suites, les pertes humaines s’élevant à 42-44% des effectifs sous le drapeau, alors que la population active agricole représentait 40% de la population active totale. Et, dans cet entre-deux guerres, il ne fallait pas s’attendre à des changements spectaculaires car le pays avait subi d’importants dégâts matériels et une hécatombe humaine. De ce fait, beaucoup de jeunes rescapés et moins jeunes abandonnèrent la terre pour retrouver une activité professionnelle dans les centres urbains. Dans les années 20, la population agricole diminue d’environ 100.000 personnes par an, si bien qu’en 1931, pour la première fois, la population citadine se situait à 51,2%. Les campagnes se dépeuplaient et l’agriculture stagnait faute de main-d’œuvre, d’une modernisation et mécanisation insuffisantes, sauf, peut-être, dans les grandes plaines agricoles du nord de la France souvent sinistrées.

Hivers glacials interrompant toute activité rurale, paysages dénudés de leurs feuillages verdoyants, les journées étaient longues car je n'avais pas, encore, intégré l’école.

Et, dans cette période où la nature semblait dormir, et les heures s’égrener lentement, où les soirées commençaient tôt pour se prolonger dans le noir, souvent on se retrouvait autour de la cheminée, seul endroit où l’on pouvait se réchauffer les mains et les pieds.

Mais, notre ami paysan le plus proche, un peu désœuvré, en profitait pour faire de longues journées de chasse car ayant en réserve, poudre, plomb de différentes tailles, cartouches à fabriquer, il y passait de longs moments, choisissant ses plombs, mesurant la quantité de poudre en fonction du gibier, me montrant tout son savoir-faire et son attirail : petit plomb pour les volatiles ou canards sauvages, plus gros pour le lapin ou le lièvre, chevrotine quand, avec d’autres, ils décidaient d’aller chasser le sanglier.

Plusieurs fois, je l’accompagnais dans certaines de ses randonnées pour une après-midi ; un jour, il me dit : « Tu te sens d’attaque pour faire un plus long parcours, on fera des arrêts si tu fatigues. Tu en parles à ta mère. »

Nous voilà partis, le surlendemain, par une journée grise et froide de fin novembre. Mr Larfeuil avait environ 70 ans, visage émacié, une profonde balafre barrait sa joue gauche, souvenir de la guerre de 14 ; parfois, il ressentait des névralgies faciales douloureuses, certains muscles de la face ne réagissaient plus et sa paupière ptosée empêchait une ouverture complète de l’œil, le front lisse sans rides, la balafre remontait jusqu’au front et se perdait dans le cuir chevelu. Malgré cela, c’était un excellent chasseur avec sa chienne épagneul breton.

Casquette, moustache de rigueur, gros paletot de chasse, pantalons en forme de culotte de cheval, chaussettes et guêtres, chaussures montantes, la cartouchière en travers de la poitrine, la gibecière dans le dos et le fusil calibre 12 à l’épaule « Tu vas voir, tu n’es jamais allé là-bas, c’est un peu loin ; en approchant, on ralentira sans parler, d’ailleurs Zoupette va faire pareil et se mettra, peut-être, en arrêt, immobile, alors je lui ferai un petit signe d’avancer et là, pan, pan ! »

Je compris, alors, qu’il fallait avoir tous les sens en éveil, être très attentif et sur ses gardes, ne pas faire de bruit. Je suivais le chasseur pas à pas, il tenait le fusil prêt à épauler, approchant doucement de l’endroit. Un pré étroit, encaissé, cerné par les bois, le sol où on s’enfonçait un peu, était légèrement marécageux, j’aperçus un petit étang entouré de roseaux qui le cachaient.

On avançait lentement, sans bruit, et, brusquement, la chienne s’arrêta, immobile, regardant furtivement son maître. Alors, le chasseur épaula le fusil et fit un signe imperceptible de la main, la chienne avança une patte, une autre avec d’infinies précautions et, soudain, interloqué, je vis deux volatiles s’envoler devant nous, toutes ailes déployées et zigzaguant légèrement. Deux coups de fusil résonnèrent répercutés par les flancs de la colline ; la chienne se précipita dans les grandes herbes et les roseaux. Elle revint, toute fière, vers son maître, avec dans sa gueule une magnifique bécasse. « Zut ! s’exclama le chasseur, je crois bien qu’il y a aussi un canard sauvage, approchons de l’étang ». Alors, un troisième coup de feu retentit et, dans cet espace étroit, la détonation me semblait décuplée.

Une fois, récupéré le canard, la chienne Zoupette était introuvable, pendant plus de vingt minutes, on l’appela, et Mr L. de dire : » pas de soucis, elle a reniflé quelque chose et tant qu’elle n’a pas trouvé, elle continuera à chercher ». Finalement, on aperçut quelque chose qui bougeait dans les herbes hautes, faisant des zigzags, disparaissant, revenant, et la chienne réapparut, agitant la queue, regardant son maître comme si elle lui souriait, tenant dans sa gueule la deuxième bécasse. Après s’être fait prier, elle lâcha sa proie tandis que son maître la flattait, lui donnant un morceau de viande qu’elle s’empressa d’avaler.

La brume commençait à monter dans le vallon encaissé et le froid se faisait plus vif. Excité par ce que je venais de vivre, c’est sans peine que je refis le chemin inverse.

Un retour inespéré pour notre ami paysan et pour moi aussi qui venais de faire une découverte qui m’empêcherait de dormir et il me dit « On les mangera ensemble. »

Jacques Lannaud

Yvette, témoin d'un siècle de vie fongauffiéraine, s'en est allée.

SAGELAT

Yvette, témoin d'un siècle de vie fongauffiéraine,

s'en est allée.

Yvette Demaison-Viale, © archives familiales.

Yvette Viale nous a quittés, la veille de Noël. Elle naquit à Mouzens le 21 août 1929, dans la nombreuse famille Demaison. Sans abandonner son lignage mouzencois, très tôt, elle rejoignit Fongauffier où elle prit le relais du foyer de son oncle Noël Pellegry et de sa tante Andianna. Dans ce village fongauffiérain, elle noua une idylle avec un populaire et tonique jeune charpentier. Ce jour du 12 juillet 1952 se concrétisa par un mariage. C'est Fernand Garrouty qui, dans ses prérogatives de maire, recueillit, à la mairie de Sagelat, les consentements d'Yvette et de Roger. Ainsi, ils ouvrirent une longue vie commune. Elle dura 63 ans en passant allègrement l'étape des noces d'ivoire, pour échouer à quelques jours de celles des lilas.

En 1955, Serge vint concrétiser cette union.

Une cérémonie sobre mais émouvante réunit, ce 28 décembre, celles et ceux qui ont connu la vice-doyenne sagelacoise et l'ont accompagnée à sa sépulture.

Sa famille voulut un accompagnement musical tout à fait adapté. Étoile des neiges, Fliege mit mir in die Heimat dans sa version originale germanique, vieille mélodie qui endormait ses petits enfants, et, plus attendrissante encore, la chanson "Les Roses blanches", chanson de 1926, dont les paroles sont de Charles-Louis Pothier et la musique de Léon Raiter, reprise en 1937 par Berthe Sylva, lors de l'ultime séparation, furent choisies pour confier Yvette à sa sépulture.

Contribution partagée Dominique Desplain - Serge Cabrillac

Le Père Noël du judo

PAYS de BELVÈS

CLIQUEZ SUR LES IMAGES

Les enfants du Judo Club ont été gâtés par le Père Noël.

" Une cinquantaine de judokas sur les 72 licenciés du Judo Club belvésois étaient présents, ce vendredi 22 décembre 2023 sur les tatamis. En effet, le club a organisé un cours commun avec les plus petits, les moyens et les grands. Les plus jeunes, âgés de 4 ans, ont pu combattre contre les plus grands. Noémie (5 ans), accompagnée par ses camarades, a chanté la chanson du Père Noël devant tout le monde (parents, grands-parents, frères, sœurs). Le Père Noël est venu et il a apporté à tout le monde, un cadeau : une magnifique tasse avec le logo du club remplie de chocolats. Après son départ, nous avons passé un moment très convivial autour d'une auberge espagnole.

Nous nous retrouvons le 12 janvier 2024 sur les tatamis pour la reprise.

Le Judo Club souhaite de bonnes fêtes du Nouvel An à tout le monde ! "

Texte et photo Maryse Durand

Au centre, René Rongiéras, président du judo club, et sur la droite, on reconnaît Laurence Roche, la cheville ouvrière du judo.

Photo © Serge Cabrillac

Le Père Noël toujours bien entouré

Photo © Serge Cabrillac

Un conte de Noël de Jean Vézère

Ce conte de Noël a été écrit en 1956 par Jean Vézère, nom de plume de Mademoiselle Vergnaud, (1877-1978), écrivain poète, née et décédée au Bugue. Ses articles, chroniques, nouvelles, études littéraires et artistiques ont paru dans les journaux locaux du Limousin. Elle a publié près d’une quarantaine de romans au tirage honorable.

Daniel Simon, qui nous avait déjà fait découvrir Jean Vézère dans le blog, nous fait, aujourd'hui, partager ce conte de Noël.

LE MISSEL DE TANTE DELPHINE

Conte de Noël

Le grand carillon de Noël résonnait gaîment sur Le Bugue et ses alentours, tandis qu’Aristide Malivert, vieux célibataire aux ressources plus que modestes, achevait son maigre repas, dans la petite maison de la Grand’Rue que lui avait léguée sa tante Delphine.

Il vivait seul, n’étant aidé pour tenir son ménage, qu’une ou deux heures, chaque matin, par une vieille femme du Calvaire, la Grégoriotte. Comme sa solitude lui pesait, ce soir ! … En cette veille de fête, où toutes les familles se réjouissaient, il se sentait affreusement triste.

Un coup léger fut frappé à la porte. Une charmante enfant de seize ans, entra dans la salle mal éclairée par une lampe à pétrole. Ses cheveux d’or semblaient rayonner un peu de soleil.

--- Parrain, dit-elle, je viens vous inviter, de la part de Grand-père. Vous viendrez avec nous à la messe de minuit, puis nous réveillonnerons tous ensemble. Nous sommes six, vous ferez le septième. Il y aura des huîtres, des saucisses truffées, les vins que vous aimez, et une bûche de Noël au chocolat, dont vous vous lècherez les doigts …

---C’est bien tentant, Fanchette ; mais, je suis vieux, il fait froid, j’aime à me coucher tôt et je ne vais jamais à la messe, l’hiver …

--- Et peu souvent, l’été !... Mais, cette fois, vous viendrez car, à minuit, votre petite Fanchette, pour la première fois de sa vie, doit faire un solo, dans un cantique de Noël. Et vous ne viendriez pas l’entendre ? … Ecoutez-moi, parrain : je sais que vous n’êtes pas riche, que vous n’avez qu’une petite retraite, que vous vous privez, certainement, chaque année, pour m’offrir quelque chose au 1er janvier. Eh bien, cette année, je ne veux pas de cadeau, mais venez avec nous, cette nuit … Voilà ce qui me fera le plus plaisir …

Elle est partie, envoyant un baiser, du bout des doigts. Tout attendri, le vieux garçon murmure :

--- Je ne peux refuser ce que me demande si gentiment cette bonne petite. Elle a le cœur de son grand-père, mon excellent ami, mon seul ami …

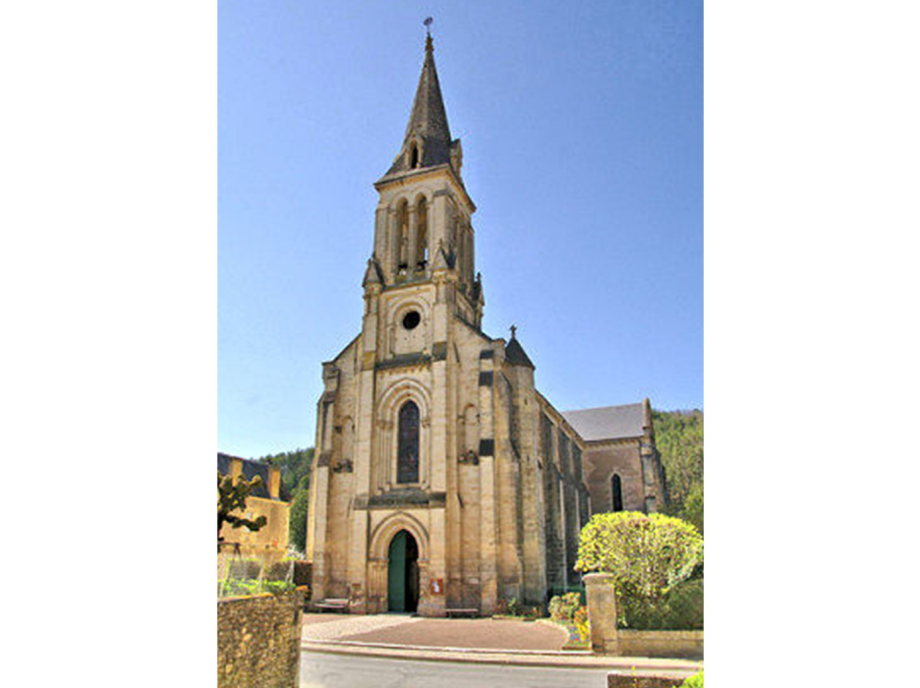

Eglise du Bugue

Dix heures du soir. Aristide Malivert a revêtu son costume le moins usé, il brosse soigneusement son pardessus râpé, cherche un foulard, des gants de laine. Et voici que ses yeux s’arrêtent sur un vieux livre, un gros missel, relié de cuir brun, placé sur l’étagère, au-dessus de la commode, le missel de tante Delphine. Et, aussitôt, lui revient à l’esprit, une scène qui s’est passée ici même, dans cette chambre, il y a quinze ans ; Tante Delphine, moribonde, l’appelait près de son lit, lui faisait ses recommandations dernières :

--- Aristide, mon enfant, tu es mon unique neveu, mon seul héritier. Demain, cette maison, bien petite et un peu délabrée, mais toute meublée, pourvue de linge solide et de provisions diverses, sera ton bien ; à toi, mon bois de Mortemart, ma vigne de Malmussou, mon pré de la Barde. Tout ce que je possède, t’appartiendra. Mais, avant de te quitter, je tiens à te dire ceci : mon cher enfant, tu m’as souvent désolée par ton indifférence religieuse, toi, élevé si chrétiennement. Pendant les vacances, tu viens quelquefois à la messe avec moi, le dimanche, et, je le crains, uniquement pour me faire plaisir ; mais, lorsque tu regagnes ton poste à Bordeaux, tu ne fréquentes guère l’église, j’en suis à peu près sûre. Ecoute ce que te demande celle qui t’a presque servi de mère, qui t’a beaucoup aimé … Quand je n’y serai plus, promets-moi que tu rempliras régulièrement tes obligations de chrétien et que, le dimanche, à la messe, tu ouvriras parfois mon vieux missel, pour y lire des prières qui élèveront et réconforteront ton âme. Prends le livre qui est là, sur l’étagère, au-dessus de la commode. Considère-le comme une relique. Ne t’en dessaisis jamais …

Hélas !... Le missel de tante Delphine est toujours là, depuis quinze ans, sur l’étagère, au-dessus de la commode. Aristide ne l’a jamais ouvert. Il n’a tenu aucun compte des derniers vœux de la mourante. Que le ciel lui pardonne !... Il en a même voulu à la défunte de ne pas lui avoir laissé un plus gros héritage. A lui, la vieille maison de la Grand’rue, c’est vrai, et le bois de Mortemart et la vigne de Malmussou et le pré de la Barde ; mais, outre cela, il avait espéré mettre la main sur un bon bas de laine. Et qu’avait-il trouvé ?... A peine l’argent nécessaire pour couvrir les frais des funérailles. Or, tante Delphine, pendant un quart de siècle, avait joui d’une rente viagère fort rondelette que lui avait laissée son mari. Extrêmement rangée et dépensant peu pour elle-même, qu’avait-elle bien pu faire de tout cet argent ?... Elle était charitable, trop charitable ! Son souci constant était de soulager la misère … Parbleu ! Son argent lui avait servi à se faire, dans le Ciel, un beau trésor, dont son pauvre hère de neveu ne verrait jamais la moindre piécette …

Cependant, ce soir – est-ce par une inspiration venue du Paradis, où tante Delphine prie pour lui ? – pendant qu’Aristide Malivert boutonne son pardessus, l’envie lui vient de prendre le vieux missel et de l’emporter à l’église, pour obéir, une fois dans sa vie, aux suprêmes recommandations de la défunte.

--- Pauvre tante, murmure-t-il … La seule personne au monde qui m’ait vraiment aimé ! …

-x-x-x-

Dans l’église étincelante de lumières, ornée de draperies, de plantes vertes et de fleurs, Fanchette vient de chanter le fameux solo :

Bergers, bergers, voici l’étable, hâtons le pas …

Rien qu’en voyant la pauvre étable,

Je sens déjà battre mon cœur …

Aristide ouvre le vieux missel, le feuillette … Qu’est-ce que ces deux pages collées ensemble et fortement retenues, l’une contre l’autre par une bande gommée ? Du bout de l’ongle, le vieux garçon essaye de les séparer, sans y parvenir.

--- Bah ! se dit-il, nous verrons ça demain.

-x-x-x-

Il est tard, le lendemain, lorsqu’Aristide s’éveille. Le menu du réveillon fut magnifique et tout à fait charmants l’entrain et la cordialité des convives. On ne s’était séparé qu’au petit jour.

Encore ensommeillé, le vieux garçon descend à la cuisine pour préparer le café noir de son petit déjeuner. Il passe dans la salle à manger pour y chercher du sucre. Le missel de tante Delphine, qu’il a posé sur la table, en revenant du réveillon, attire son regard.

--- A propos !... Ce vieux livre, que recèle-t-il ? Quelque fleur fanée, rapportée d’un pèlerinage à Capelou ou à Fontpeyrine ?...

Notre-Dame de Fontpeyrine

Il fend les feuillets collés l’un à l’autre et découvre un rectangle de papier, sur lequel il déchiffre, avec peine, quelques lignes d’une fine écriture, presque effacée :

« Mon cher Aristide, si tu as tenu compte de mes dernières recommandations, voici ta récompense : décloue le velours grenat qui recouvre le siège du fauteuil Voltaire de la salle à manger, et tu trouveras les économies que ta vieille tante a faites pendant plus de vingt ans, en pensant à toi … »

Aristide n’en lit pas davantage. Vite, un ciseau, des tenailles …

--- Ah ! s’écrie-t-il, ce vieux fauteuil où, depuis tant d’années, j’ai pris l’habitude de lire mon journal et de faire la sieste, ce fauteuil, qu’en un jour de pénurie, je fus sur le point de vendre à mon ancien camarade d’école, le bon antiquaire Rigal, qu’est-ce qu’il peut bien contenir, ce voltaire de velours grenat ? …

Il s’affaire, il se hâte …

--- Ah !... Voilà la cachette !... Voilà ! Voilà !

Il retire du rembourrage un petit sachet de cuir et le vide sur la table. Des pièces d’or tintent gaiement … des louis … des napoléons …

--- Comme il y en a ! Comme il y en a !… Une vraie petite fortune !... Pauvre tante Delphine !... Ah ! Si j’avais su !... Si j’avais su !...

Au dehors, le soleil perce les brumes du matin, l’air est plein du chant des cloches qui célèbrent avec allégresse, le grand jour de la naissance du Sauveur.

La rose de l'Alhambra - par Françoise Maraval - chapitre 6

6

Rivalité,

Doña Luciana était d’humeur chagrine. Elle trouvait que l’attitude de son fils vis-à-vis de sa jeune épouse, n’était pas digne d’un homme, d’un vrai. Pour elle, un homme ne doit pas montrer ses sentiments et à ses yeux, son fils se ridiculisait à laisser voir qu’il était épris de sa femme. Elle se sentait évincée et ne pouvait s’empêcher de regarder sa bru avec mépris et lui faisait comprendre que la maîtresse de maison, c’était elle, Luciana Ferrero-de Almanzar. Les deux femmes ne pouvaient communiquer que par le regard. Isabelle prenait grand soin de montrer qu’elle avait du respect pour sa belle-mère, une personne sûrement de qualité puisque son fils, Miguel, lui témoignait attention et tendresse. La famille Garrigue avait conseillé à sa fille de se retrancher derrière un voile de patience. Alors que la bru avait le sourire et le rire faciles, la belle-mère était tout en raideur. Son regard dur pouvait faire peur mais Isabelle pensait que, grâce à son apprentissage du « valenciano », une communication chaleureuse pouvait s’établir.

Les deux hommes de la maison rassuraient, chaque jour, Isabelle, qui était bien déterminée à ne pas se laisser faire. Il lui fallait trouver un créneau bien à elle, dans lequel sa belle-mère refuserait d’entrer. Dès la soirée d’accueil à la huerta, à la propriété, Isabelle avait trouvé que le côté humain et social qui régissait la vie à « la cave des Belles Demoiselles » était, ici, absent. Luciana rabaissait ses gens de maison et, bien plus encore, les ouvriers agricoles. La nouvelle arrivée, au contraire, voulait bâtir quelque chose avec eux, elle voulait se rapprocher d’eux.

Un matin, après son cours de valenciano, elle s’est engagée dans le chemin qui mène au quartier des femmes, la maison que Miguel lui avait fait entrapercevoir, à travers la rangée d’orangers et de figuiers. Les cuisinières ont été surprises de voir la doña se présenter sur le pas de la porte d’entrée de la cuisine, avec un sourire éclatant. Ne sachant pas parler leur dialecte, hormis quelques mots récemment appris, elle a su pourtant se faire comprendre. Elle a visité la cuisine, elle a soulevé les couvercles des faitouts et des marmites, elle a senti le fumet qui s’en dégageait.

Paysanne de Vincent Van Gogh (1885)

On lui a proposé une tasse de café et, sans le montrer, Isabelle notait tous les points qui avaient besoin d’être améliorés et ils étaient nombreux. Elle a voulu tout voir : le réfectoire, la buanderie, les dortoirs.

Les dortoirs des femmes

Elle a su remercier ces dames avec des « gracias » chaleureux.

Au retour, Doña Luciana l’attendait sur le perron et lui a adressé, sans doute, des reproches auxquels elle n’a rien compris, mais le ton sur lequel cela a été dit, en disait long.

Au déjeuner, la maîtresse des lieux a dénoncé sa belle-fille :

- Elle a osé s’aventurer toute seule chez les peones. Elle s’est abaissée et a ainsi abaissé tout le reste de la famille. On ne va pas se promener chez les gueux.

Miguel a dit à sa mère qu’il se chargeait de tout expliquer à son épouse et Juan de Almanzar a prié sa femme de changer de ton. Doña Luciana a quitté la table, en emmenant son petit abbé qui se voyait privé d’un repas prometteur.

Les Ferrero, comme les Almanzar, pensaient qu’en donnant un toit à leurs ouvriers agricoles, c’était bien suffisant. Ils étaient habitués, depuis toujours, à vivre dans de bien plus mauvaises conditions. Isabelle a su démontrer à son mari, avec douceur et diplomatie, que l’Espagne avait du retard au niveau social ; et, qu’un jour ou l’autre, le mécontentement conduirait à la révolution ; c’est elle, Isabelle, qui déciderait des changements à apporter et elle en assumerait la dépense avec son propre argent. Elle a exposé à son mari, ce qu’elle avait déjà en tête. Don Miguel de Almanzar n’avait pas prévu tous ces chamboulements et ne savait pas comment présenter les choses à sa mère pour qu’elle ne fasse pas de l’esclandre.

Or, Isabelle avait toutes les cartes en main, elle allait pouvoir les distribuer à sa guise car elle était porteuse d’un héritier. La joie, suscitée par cette nouvelle, annoncée à table, a rempli tous les cœurs ; et, on a pu voir passer dans le regard de Luciana, une lueur de tendresse quand elle a regardé son fils. Tout était désormais permis à la future maman ; car, il ne faut, jamais, au grand jamais, contrarier une femme enceinte.

Puisqu’elle le voulait, il a été décidé qu’Isabelle prendrait donc en charge les travaux et les achats liés à l’amélioration du quartier des femmes. L’ensemble a été assaini et badigeonné au lait de chaux, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur ; la grande cheminée a été conservée et restaurée : elle est devenue imposante et seigneuriale. Elle a été associée à une grande cuisinière à bois qui a attiré tous les regards, des regards surpris, émerveillés et reconnaissants envers cette Française qui apportait des cadeaux au monde du travail.

Le réfectoire a fait peau neuve et la buanderie réaménagée pour soulager le travail des lavandières. Quant au dortoir, les lits métalliques, là depuis plus d’un siècle, ont été carrément remplacés ainsi que leurs matelas devenus minables.

Don Miguel de Almanzar a compris qu’au quartier des hommes, on attendait la même chose. C’est lui qui a assumé les dépenses et il a été décidé que les bâtiments seraient badigeonnés et inspectés, tous les ans.

Isabelle, désormais, Doña Isabella, avait trouvé sa place dans le domaine de la famille Ferrero-Almanzar et quelle place ! Elle avait su conquérir le cœur des ouvriers agricoles et celui de son beau-père qui se reconnaissait encore en eux ; et, cela, elle le devait en partie au trésor qu’elle portait en son sein. Isabelle allait avoir 22 ans. Elle avait fait du chemin depuis qu’elle avait trouvé sur son chemin, ce bel Italien. Elle l’avait oublié. Comment ne pas reconnaître la chance de pouvoir fonder une famille avec l’homme qui l’a choisie et qui venait de la révéler en tant que femme. Elle l’aimait d’un amour infini.

Françoise Maraval

Rappel : aujourd'hui, dimanche 26 novembre, se tient à Saint-Cyprien Le salon du livre de culture occitane (salle des fêtes de 9H30 à 13H) où Françoise sera présente pour son livre "Et au loin coule la rivière Espérance"