Promeneurs, du chapeau de ces mégalithes, 50 siècles vous observent.

Si vous avez une bonne bicyclette et que les côtes ne vous effraient pas trop, sans être hyper-faciles elles sont toutes "négociables", un circuit sympathique est à portée de vos braquets. Le circuit fait une vingtaine de kilomètres. Mis à part un segment de 2 500 mètres, entre Raunel et Fongauffier, il suit des routes très calmes et un magnifique chemin forestier de 4 kilomètres.

Pour commencer, allez chercher Vielvic. Si vous partez de Belvès, vous emprunterez la vieille route de Monpazier jusqu'à Magnanie. Là vous tournerez à droite pour atteindre Vielvic. Dans ce village, vous tournerez à nouveau à droite pour une parfaite immersion en Bessède.

CLIQUEZ SUR LES IMAGES

La Bessède garde encore quelques feuillus épars. Iis sont toujours les gardiens des chemins et des sentes. Depuis l'incendie de 1962 ces laies forestières sont devenues de magnifiques coupe-feu. Celle qui relie Vielvic à Bonarme, s'étire sur 4 kilomètres.

Photo © Pierre-Bernard Fabre

Un peu de géographie locale.

La Bessède est loin d'être immense. Ce massif forestier de 7 565 hectares s’étend sur un plateau siliceux. Il est limité au nord par le fleuve Dordogne, à l'ouest par le sillon de la Couze, à l'est par celui de la Nauze. Côté sud, ce sont le Bois de Salles et la Forêt de Capdrot qui la prolongent. Au premier chef, on peut dire que Cadouin en est "l'épicentre". Montferrand, Beaumont, Lalinde, Siorac et Belvès sont les vigiles de ses portes. Parmi ces villages conservateurs de son authenticité, on trouve Urval, Bouillac, Molières et Saint Avit-Sénieurs.

Des zones humides et des paysages ouverts s’imbriquent dans le milieu forestier, établissant un écosystème extrêmement complexe favorisant la biodiversité de la faune et de la flore. Un hectare de forêt génère 316 tonnes d’êtres vivants...

Un petit regard historique.

L'histoire de la Bessède compte plusieurs millénaires et mérite bien un salut contemporain pour rendre hommage à nos ancêtres qui vivaient en son sein. Ce massif forestier fut mis en valeur au moyen-âge par les moines qui régnaient en souverains dans cet espace boisé. Ils l'ont entretenu avec rigueur et beaucoup de savoir-faire. La grande Révolution est venue et l'ère des moines fut remise en cause. Comme tout le patrimoine que cette redistribution entendit reconfigurer, cette forêt passa en d'autres mains. Les puissants propriétaires fonciers entendaient, cependant, que les manants n'aient qu'une part secondaire. Les paysans des communes externes aux lisières, tout au moins les plus argentés, ont acquis des parcelles de ce massif forestier. Pour la plupart, sans faire montre d'une richesse, ils disaient "j'ai une Bessède, voire pour certains j'ai deux ou trois Bessède", ce qui, dans leur esprit, voulait dire combien ils avaient de lots distincts. Dans la Bessède, ils allaient couper la bruyère pour constituer la litière de leurs cheptels. Ils faisaient, aussi, des coupes sombres pour le bois de chauffage.

À l'époque, il n'y avait ni tronçonneuses, ni tracteurs. Le bois était coupé au passe-partout et le transport échoyait aux attelages bovins, pour certains aux muletiers.

Dans ce lieu pastoral, les paysans n'hésitaient pas, en février, de procéder au brûlis, certains par erreur disent l'écobuage, technique ancestrale qu'il fallait savoir maîtriser et qui exposait les imprudents à des échappées qui embrasaient bien au-delà de leur périmètre.

Quand les sapeurs-pompiers ont obtenu un embryon de matériel adéquat pour les incendies forestiers, on les associa à la maîtrise de ces incendies dévastateurs. Un code fut institué à Belvès. La sirène qui sonnait un coup pour appeler les sapeurs pour une intervention interne à la localité, sonnait deux fois pour un sinistre dans le secteur diffus et une succession de fois pour annoncer un embrasement en Bessède.

La Bessède, lieu frondeur.

La Bessède, sous l'ancien Régime, a connu quelques frondes. Ces soulèvements, a priori, furent moins connus que ceux de la Forêt barade où Grellety a, curieusement, acquis ses lettres de noblesse et dans le bois de Capdrot où le brave Buffarot, par son courage insoumis face aux féaux de la couronne, pleins de morgue et pétris de leurs privilèges, perdit sa tête dans d'horribles, brutales et sadiques conditions. Plus proche de nous, la Bessède fut un lieu de parachutage pendant la Guerre. Son éloignement des artères de communication et des importantes localités urbaines, en faisait un lieu idéal pour la Résistance.

Photo © Pierre-Bernard Fabre

L'été 2019, Guy Marty impulsa une manifestation rappelant ces heures des parachutages.

Cette année, l'aéroclub mise sur le 15 août pour se refaire une santé. Notre blog ira, la veille, arpenter les ateliers et hangars de l'aérodrome et pour saluer Daniel Blanchez qui catalyse, en ce lieu, l'aéronautique de loisir. Un grand coup de chapeau à celles et à ceux qui l'assistent.

Photo © Pierre-Bernard Fabre

À l'aérodrome, par commodité appelé Camp de César, en fait ce lieu où jamais le conquérant romain ne mit les pieds, est un peu plus loin, le coupe-feu se poursuit sur 2 km de plus pour arriver à Bonarme.

Photo © Pierre-Bernard Fabre

Si vous observez bien les sous-bois, vous pouvez apercevoir de sympathiques chanterelles, ici on dit les girolles.

Photo © Pierre-Bernard Fabre

Elles sont superbes quand elles s'invitent dans les bois et bosquets et, bien préparées, elles sont délicieuses pour un excellent repas. Bien cuisinées, elles peuvent rivaliser en délices avec le cèpe, le seigneur des sous-bois.

Photo © Pierre-Bernard Fabre

Notre ami Bernard Billon sait où il faut chercher avec le plus d'instance.

Photo © Pierre-Bernard Fabre

Le dolmen de Bonarme.

Les dolmens, érigés quand les premiers pharaons d'Égypte affirmaient leur puissance de l'autre côté de la Méditerranée, jalonnaient l'Europe. Que symbolisaient-ils ? On ne sait le dire avec ceritude mais, certainement, ils illustraient la puissance temporelle. Celui de Bonarme fascine. Manifestement, il mérite votre découverte si vous ne l'avez déjà faite.

Vers 3000 avant Jésus-Christ : Les hommes inventent l’écriture, c’est la fin de la période néolithique.

Certains définissent cette époque comme étant la protohistoire européenne.

Dans cette acception large, la Protohistoire s'intercale entre le Mésolithique et l'Antiquité, ce qui correspond à la période incluant le Néolithique, l'âge du bronze et l'âge du fer pour les populations sans écriture. La Préhistoire, stricto sensu, comprend alors le Paléolithique et le Mésolithique. Lors de l'implant des dolmens le Périgord était-il préhistorique ou s'inscrivait-il dans la strate de la protohistoire ?

En Égypte Âha le pharaon de la 1ère dynastie, dont le règne était concomitant, entrait dans l'histoire.

|

Cette époque qui débute en France vers – 6000 ans, marquée par l’arrivée de populations originaires du Proche-Orient ou ayant adopté les nouveaux modes de vie de ces populations à l’origine de la sédentarisation, de l’élevage et de l’agriculture. Cette époque se termine vers – 2000 ans avec les débuts de la métallurgie (or, cuivre, puis bronze).

https://webmuseo.com/ws/musee-grand-pressigny/app/collection/expo/4 |

Ce bloc estimé à 10 tonnes a certainement requis bien des énergies pour être implanté là.

Photo © Pierre-Bernard Fabre

Un chapeau qui défie le temps.

Photo © Pierre-Bernard Fabre

Mon coup de cœur. Là, j'ai croisé une fée.

Ce jour-là, j'ai rencontré une amie, belle et fugitive. Je n'ai connu que son nom : Neige. Elle m'a conquis. Si, par hasard, ses maîtres la voient sur ce blog, qu'ils lui fassent un gentil câlin pour moi.

Neige a 4 ans. Ses maîtres lui ont trouvé ce magnifique nom. Elle profite d'un agréable moment de liberté à Bonarme.

Photo © Pierre-Bernard Fabre

Bonnarme : Surtout porté dans la Charente-Maritime, c'est un surnom qui a pu s'appliquer à un soldat. Il est présent en Suisse (Saint-Ursanne) en 1482 : Jehan Bonnarme, bandelier, Perrin Meira dit Bonnarme. Variante : Bonharme (17, 58).

Jean-Noël Biraben révèle l'état des âmes de la paroisse de Montplaisant en 1644 et la liste des confessions pascales en 1651-1654. Il trouve un Jean Gouzot dit Bon Arme.

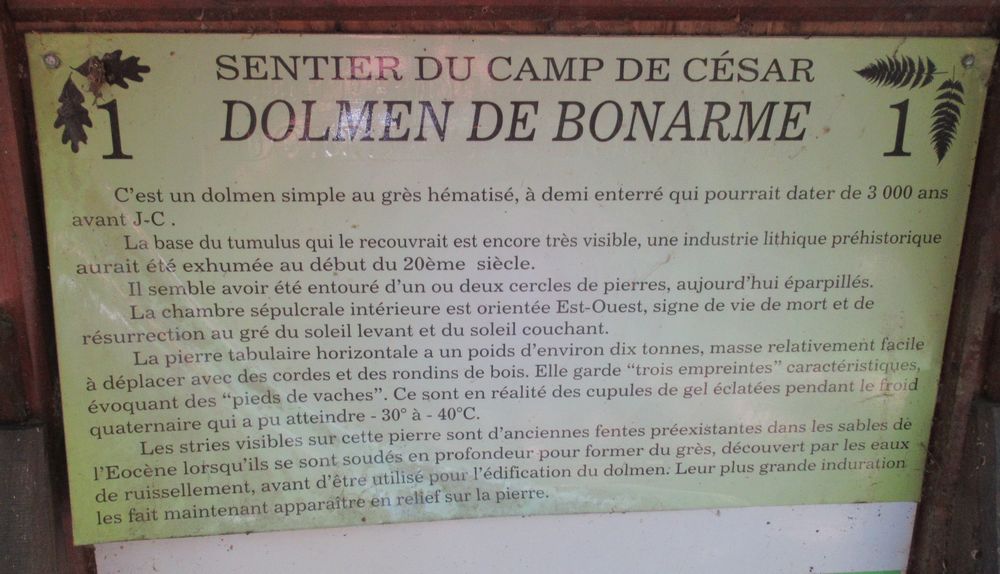

Le panneau pédagogique de Bonarme

Photo © Pierre-Bernard Fabre

Photo © Pierre-Bernard Fabre

Presque à portée d'une voix de stentor : Cayre-Léva.

Moins spectaculaire que son voisin de Bonarme, celui de Cayre-Leva attire le regard des promeneurs. Seulement 883 mètres, distance orthodromique, les séparent.

Photo © Pierre-Bernard Fabre

Photos © Pierre-Bernard Fabre |

|

On aperçoit sur la partie gauche de l'image, les anneaux qui servaient à l'attache des chevaux.

Photo © Pierre-Bernard Fabre

L'inscription restaurant, entre les deux fenêtres de gauche, est encore visible mais elle a subi les affres du temps. Paul, l'hôte du lieu, Guyennais par sa jeunesse dans les collines garonnaises, s'active fortement avec son ami Rémy Bruneteau pour la vie patrimoniale sioracoise. Il a fait un excellent choix de cœur en épousant Juliette, une Sioracoise, comptable de ce lieu historique de relais de poste.

Photo © Pierre-Bernard Fabre

Le chemin Roland Andrieux, inaugurée en 2019, s'inscrit en gardien de la mémoire d'un piqueur du P.O mort en captivité de l'autre côté du Rhin. Cette sente, par ailleurs, est un point de vue unique sur le dernier étirement de la Nauze.

Photo © Pierre-Bernard Fabre

A découvrir aussi

- L'École de Sagelat ; un foyer de passeurs de mémoire de la Résistance.

- Chronique du temps qui passe, par Charles Potier.

- Une toute petite fille, 77 ans après, qui ne sait oublier son inextinguible blessure.

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 226 autres membres