Mois de mars 2021

Les pèlerins laïques du Canadier sur les pas de Ralph Finkler

VEYRINES-de-DOMME

CLIQUEZ SUR LES IMAGES

Au piédroit du mémorial après la cérémonie. Photo © Conseil départemental Dordogne, opérateur Denis Nidos.

La cérémonie mémorielle, à la stèle de La Raze, a réuni près de 40 personnes dans la fraîcheur matinale venteuse de ce 13 mars, les giboulées ont bien voulu marquer une pause pour ce moment de recueillement. Cette cérémonie fut fort sobre mais, néanmoins, a pu s'honorer de réunir les maires de Veyrines et de Cladech, leurs prédécesseurs, le binôme du Conseil départemental, Claudine Le Barbier, une ancienne conseillère générale et régionale, fière de ses parents, républicains espagnols, et Jean-Claude Sierra, le porte-drapeau hispanisant arborant, avec émotion, les couleurs de la République d'Espagne. L'adjudante-chef Francine Destrel marqua l'attachement de nos gendarmes à ce recueillement. Dans l'assistance on pouvait remarquer Jean-Claude Briaud qui représentait la mouvance résistante du Haut-Agenais. Lors des prises de parole, le nom de Ralph Finkler revint à chaque instant, tant ce passeur de mémoire, qui nous a quittés, le mois dernier, unique survivant du drame du 16 mars 1944, a travaillé avec les élus veyrinois pour l'érection de la stèle et la réhabilitation des sépultures des partisans assassinés là à la ferme du Canadier. Le nom de Christian Boissy, maire de Doissat et porte-drapeau de sa commune, il nous a quittés il y a quelques semaines, fut plusieurs fois souligné lors des prises de parole.

Un quatrième partisan, gravement blessé, également partisan de cette jeune République espagnole exécutée par les escadrons fascistes affiliés à la monarchie cléricale de la péninsule, fut remis, dans les conditions les plus sadiques qu'il soit, à la sinistre et inhumaine Gestapo de Limoges pour parachever cette barbarie.

Chaque année, notre devoir de mémoire nous impose ce pèlerinage laïque, certainement par reconnaissance d'une dette, que nous n'apurerons jamais, et, plus encore, en mission de veille car 77 ans après, la mouvance haineuse porteuse de la lâche poltronnerie xénophobe et raciste ne baisse point la garde. Elle se manifeste encore et toujours dans des rixes ou en profanant les sépultures.

Ici à Veyrines, grâce à la célérité des élus de cette entité, toutes générations confondues, nous perpétuons ce rituel au pied d'une sobre stèle. Elle correspond parfaitement, par sa mesure, à la mémorisation de cette honteuse journée qui déshonorerait notre culture et notre pays si nous ne dénoncions pas cette ignominie.

Nous nous recueillons donc pour José, Augustin, Angel et Désiderio mais nos pensées vont aussi, naturellement, à Ralph Finkler, leur compagnon de fronde. Le 6 février dernier, à Périgueux, il nous a quittés. Ralph, par miracle, a survécu à cette terrible épreuve par une grâce de la providence et par la complicité paysanne de Veyrinois qui ont pris l'énorme risque de couvrir son échappée. Nous devons à Ralph d'avoir été le passeur de mémoire de cette dramatique journée. Ralph a été l'artisan de la réhabilitation des sépultures de ces jeunes partisans. Il a retenu comme lien fraternel la poésie espagnole de Charlie, un de ses amis, résistant de la M.O.I, un de ses amis français de Paris, combattant de la Liberté qui avait choisi de rejoindre ses compagnons espagnols dans les maquis du nord Aragon en 1945. Il fut arrêté, torturé et condamné à mort. Sa peine fut commuée en prison à perpétuité. Il sortit, enfin, des prisons franquistes, à peu près 20 ans plus tard... Il nous a quittés, il y a quelques années. Écoutons son message.

|

Más allá De los matices De la piel De las banderas, De las fronteras Tu eres… Libertad |

Au-delà Des nuances De la peau Des drapeaux Des frontières Tu es… Liberté |

Nous aurons aussi une pensée pour Dominique Gouzot qui, pendant des années, apporta l'énergie électrique pour la cérémonie et aussi nous n'oublierons pas que Christian Boissy, chaque année, était à ce rendez-vous mémoriel comme maire de Doissat et comme porteur de drapeau de sa commune. Un mal terrible et impitoyable nous l'a ravi, il y a quelques semaines. N'oublions pas non plus, Vincente Garcia, un autre preux de cette manifestation, qui nous a quittés, il y a 3 ans.

L'A.N.A.C.R remercie toutes les personnes qui, bravant les conditions atmosphériques et en respectant les prescriptions sanitaires, ont honoré ce pèlerinage mémoriel.

À gauche Manon Desplain-Bossenmeyer et, à droite, Pascal Delpech, maire de Veyrines-de-Domme.

|

|

Germinal Peiro, président du conseil départemental et Jacqueline Dubois, députée

Germinal Peiro et Brigitte Pistolozzi, conseillère départementale, dans l'assistance. Photos Anne-Marie De Wals.

Dépôt de gerbe de Muriel Delmas et Claude Hélion, co-présidents locaux de l'A.N.A.C.R. Photo © Juliette Alix, opératrice Sud-Ouest Domme.

Le blog remercie les contributaires photographiques Juliette Alix, Anne-Marie De Wals et Denis Nidos pour leurs images de cette cérémonie.

_____________

Demain ce blog reviendra sur une date historique du 15 mars.

Patrimoine paysan. Les puits sont de véritables chefs-d'oeuvre .

Aujourd'hui, ce blog vous propose un petit regard sur le puits… sur les puits.

Le puits est un nom commun ou plus rarement un nom propre qui, en général, désigne une cavité verticale physique.

Un puits à eau est le résultat d'un terrassement vertical, mécanisé ou manuel, permettant l'exploitation d'une nappe d'eau souterraine, autrement dit un aquifère. L'eau peut être remontée au niveau du sol grâce à un seau ou une pompe, manuelle ou non.

Pourquoi ce s qui intrigue.

On écrit toujours " puits " avec un " s ", la forme " puit " sans " s " est une erreur d'orthographe. Le mot vient du latin puteus signifiant " trou, fosse ", ce qui explique que les grammairiens aient décidé d'ajouter un " t " pour distinguer le mot de l'adverbe " puis ".

Laissons aux physiciens le soin de nous expliquer ce qu'est un puits quantique, aux militaires le puits de superstructure, aux fins pâtissiers le soin de travailler sur les puits d'amour, ils n'ont rien à voir avec le mont de Vénus, aux érudits la latitude de pouvoir nous impressionner parce qu'ils sont des puits de science et intéressons-nous au puits que nous connaissons tous. Ces ouvrages, parfois grandioses, s'invitent dans la petite histoire… et même dans la grande histoire. Le puits d'une riche demeure est fort remarqué par les visiteurs et les guides savent conter leur histoire. Les puits, marqueurs de bien des décors, donnent un plus qui, souvent, rappelle la puissance des maîtres de céans.

De nos jours, les puits de jardin apportent une harmonie poétique au jardin. Certains sont encore utilisés, moins que jadis, pour l'arrosage floral et celui du potager.

Un puits carvésois. La recherche d'élégance et d'harmonie est manifeste.

Photo © Pierre Fabre

Le puits, ouvrage d'art des demeures cossues, a-t-il plus de valeur qu'un banal puits d'une cour de ferme ? Personnellement, je ne le pense pas.

Florence Levardon, poétesse franc-comtoise, avec une courte poésie d'une seule strophe, donne du lyrisme à ces ouvrages qui ont toujours fasciné l'imagerie bucolique, du château à la modeste borde et surtout l'imagination de celles et de ceux qui ont une considération pour l'eau source de vie.

Le puits

Près du puits, je songe au passé

Dans son abîme, j’y jette mes regrets

Près du puits je rêve sans fin

Aux beaux jours, aux lendemains…

CLIQUEZ SUR LES IMAGES

Un autre puits carvésois. Un rattrapage fonctionnel qui complète à merveille le décor.

Photo © Pierre Fabre

Le puits, réalisation d'une extraordinaire qualité, concrétise l'extraordinaire faculté que les sourciers ont de déceler l'endroit exact où il faut creuser et le savoir-faire du puisatier qui livre de véritables chefs- d'œuvre. Pensons à ces hommes qui exposaient leur vie pour aller chercher les nappes et concrétiser leur bijou par une œuvre, une œuvre d'art. Le métier était difficile, voire dangereux. Dans nos campagnes, tout le monde a entendu parler d'accidents mortels.

De nos jours, quand on veut creuser un puits, on fait appel à une entreprise de forage qui, avec un trépan, atteint la nappe souterraine. Il y a moins d'un siècle, c'était à la force du poignet que ces valeureux puisatiers allaient à la recherche de l'eau. Certains échouaient et ruinaient les économies de paysans qui espéraient obtenir l'eau, proche de leur lieu de vie mais ont dû renoncer par manque de fonds et par les difficultés techniques de percement de la roche. Grand-père, combien as-tu dû maudire cette tentative infructueuse qui a bien hypothéqué tes maigres ressources...

Tout le monde ne sait pas qu'une pompe aspirante ne peut pas aller relever l'eau au-delà de 7 à 8 mètres, la pression atmosphérique étant estimée autour de 750 mm. Au-delà, il fallait puiser l'eau avec un seau au bout d'un treuil. De nos jours, la pompe de relevage aspirante-refoulante a supplanté ces vénérables treuils coiffant les puits d'antan.

La thématique du puits a servi à Pagnol pour un de ses merveilleux films. La fille du puisatier nous a fait vivre dans cette Provence rurale, authentique, avec les meilleurs comédiens de 1940. Plusieurs thèmes s'invitent dans cette œuvre, celui de la féminité, tout à la fois soumise, conquérante et possessive, celui de la pudeur, celui de l'orgueil... mais là on s'écarte du puits. Raimu nous fait vivre la dureté de son métier, la rudesse de cette condition de vie et le chef-d'œuvre se termine par.... demain au fond du puits.

Et puis encore... dans un prochain billet, si la permissivité nous est accordée, ce blog va promouvoir un puits artésien de la Forêt barade.

Ce laboureur de la Forêt barade, depuis longtemps, ne siffle plus.

S'il est une terminologie dans notre société qui, si elle n'existait pas, imposerait sine die sa création.

Étymologie de démanteler. Probablement formé à partir de emmanteler avec substitution de préfixe de em- en dé-, formé à partir de mantel (Xe siècle), ancienne forme de manteau. Apparaît d'abord au XVIe siècle pour signifier détruire des fortifications, puis vers le XIXe au sens figuré de abattre.

démanteler , verbe transitif

Les décideurs, bien sûr, sont les chantres du démantèlement mais ils ne sont pas les seuls. Nous sommes cependant tous directement ou indirectement, par laxisme, indifférence ou manque de logique des acteurs indirects du démantèlement. Les décideurs, en haut lieu, bien sûr sont d'une totale insensibilté parce qu'ils ne se sentent concernés qu'au Xème degré. On peut concevoir qu'un haut fonctionnaire n'ait, pour la sauvegarde de l'école publique de "Trie-Fouilly-les-Oies" ou pour la maternité de "Villeneuve-les-Oubliés", où les premiers cris deviennent de plus en plus rares et espacés, qu'une perception d'énarque sauf si sa fille ou belle-fille doit accoucher dans une localité perdue au milieu de Nulle Part.

Le démantèlement concerne avant tout et surtout les services publics. Ils disparaissent les uns après les autres dans le tissu rural. Le démantèlement est perceptible et visible par la renonciation de nombre de conseils municipaux à transmettre intégralement le legs des chemins ruraux en concédant ceux-ci aux riverains ou en fermant les yeux sur les appropriations irrégulières. Le démantèlement, c'est aussi l'abandon des fontaines publiques -et tant d'autres choses considérées comme obsolètes- que nos collectivités n'ont pas jugé utile de sauvegarder impérativement. Heureusement, fort heureusement, il y a des élus locaux qui s'opposent à tout démantèlement. Pour ne pas en encenser quelques-uns en en oubliant d'autres qui ont la même vivacité d'esprit... et d'action cet article n'en citera pas, ils se reconnaîtront,

Les lignes de chemin de fer secondaires et déficitaires sur l'autel du sacrifice.

Un exemple des plus impressionbnants de démantèlement c'est celui du résau ferroviaire et des dessertes routières par les transports publics dans nos campagnes. Ces réseaux n'ont pas pu, ni su, faire face à l'individualisme.

Aujourd'hui ce billet va faire une immersion dans les siècles antérieurs en abordant l'extraordinaire chantier de la toile d'araignée ferroviaire.

|

|

Cette toile qui, pour la majorité de son montage, découle de l'oeuvre de Freycinet. Elle pêchait par diverses faiblesses. Celles-ci ont hypothéqué la présence ferroviaire au cours des siècles qui ont suivi. Freycinet, de la génération d'Haussman, se heurta, en son temps, plus qu'à la faisabilité à l'obstacle du pouvoir qui ne voulait surtout pas d'un système unique dont l'hégémonie aurait pu ébranler la puissance de l'État et faire peur aux grands bourgeois qui entendaient se partager cette manne providentielle. Deuxième faiblesse la multiplicité des gares parisiennes. Elle écarta la symbiose d'une connexion au système tandis que nos voisins germaniques construisaient des gares hauptbahnhofs [H.B.F], soit des gares centrales. Paris compta jusqu'à 7 gares têtes de ligne bien distinctes. En province on a vu des "scissions" ferroviaires dont la plus signifacative fut Bordeaux avec Bx-Bastide qui était la gare tête de pont de l'Ètat, Bx Saint Louis, la porte du Médoc et bien entendu la grandiose gare Saint Jean. |

Charles de Freycinet, naquit le 14 novembre 1828 à Foix. Il décéda le 14 mai 1923 à Paris. Ce fut d'une part un brillant homme d'État et, d'autre part, un ingénieur français dont un audacieux plan porte son nom.

La rupture de charge fut un handicap logistique fort dommageable. La toile d'araignée de Freycinet épousa, dans son esprit, l'Étoile Legrand. Elle tenait à favoriser un pivot naturel parisien et contraria grandement les grandes transversales.

Enfin, cerise sur le gâteau, si l'on s'autorise de le dire, le plan Freycinet fut un schéma politique. Il maillait l'hexagone en recherchant si possible, en premier lieu, les villes chefs-lieux de département, puis les chefs-lieux d'arrondissement et, in fine, il prévoyait d'atteindre la presque totalité des chefs lieux de cantons. Ce dernier point n'a cependant pas été finalisé. On n'a donc pas amené le chemin de fer à Monpazier, Domme ou à Bussière-Badil.

Au final, l'objectif de Freycinet sera presqu'atteint puisque seulement trois sous-préfectures n'ont jamais eu de gare : Sartène en Corse, Barcelonnette et Castellane dans les Alpes-de-Haute-Provence ; bien que la desserte de ces deux dernières villes soit prévue dans la loi.

Revenons à nos moutons et jetons un regard ferroviaire sur le Périgord avec, naturellement, une attention particulière sur le Pays de l'homme.

La ligne qui prit le nom d'Angoulème à Sarlat, en fait était une addition de segments. Le premier du Queyry-Pranzac à Thiviers, le deuxième une section de la ligne de Thiviers à Saint-Aulaire, localité corrézienne, le troisième le court segment de la ligne d'Hautefort à Terrasson, auquel il fallut ajouter un tronc commun de la ligne Coutras-Tulle de Terrasson à Condat - Le lardin, et enfin la jonction de cette de cette transversale à l'autre, plus au sud, Siorac - Cazoulès.

Cette ligne nous venait du Queyroy-Pranzac, à une quinzaine de kilomètres d'Angoulème, d'où partaient certains trains. Dans la Charente elle desservait Chazelle et Marthon avant d'entrer en Dordogne où elle desservait Varaignes, Javerlhac, Saint Martin le Pin, Nontron, St Pardoux-la-Rivière, Milhac-de-Nontron, St Jean-de-Côle, Thiviers, Corgnac-sur-l'Isle, Excideuil, Cherveix-Toutoirac, Hautefort, Coubjours, Villac, Terrasson puis Condat-le-Lardin.

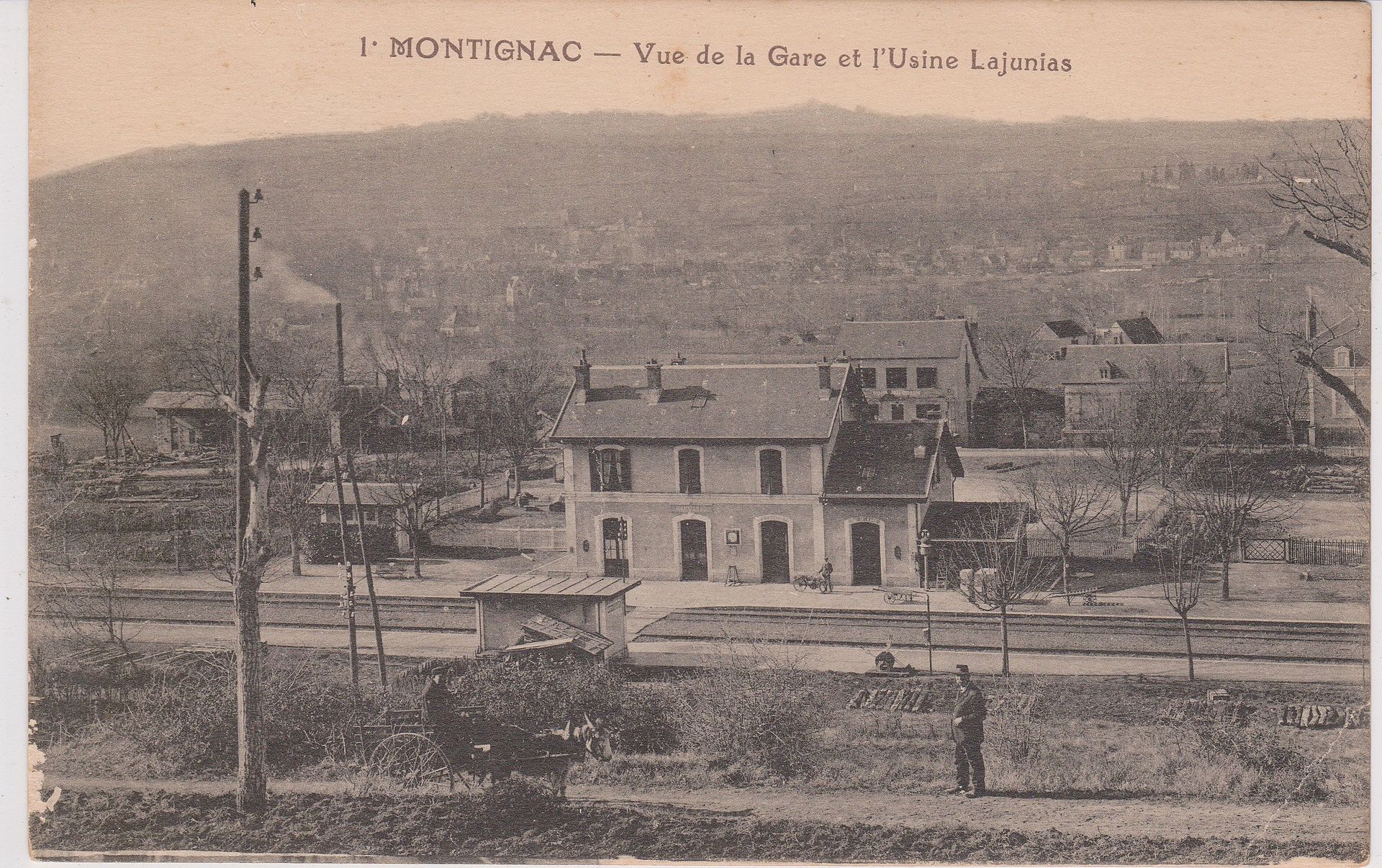

La ligne parcourait l'est de la Forêt barade. Aubas, Montignac, Saint Amand-de-Coly, Saint Genies, Salignac, Proissans, et La Croisx-Rouge, avant d'atteindre Sarlat, en étaient ses jalons.

La ligne est concédée à titre définitif par l'État à la Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans (PO) par une convention signée entre le ministre des Travaux publics et la compagnie le . Cette convention est approuvée par une loi le suivant.

Le service voyageurs fut interrompu le , la ligne est fermée le et déferrée en 1955. Son effacement se réalisa par étapes au court des années 50.

À Sarlat elle s'effaçait pour une huitaine de kilomètres jusqu'à Carsac où, là, elle renaissait vers le Quercy en passant par Groléjac, Saint Cirq-Madelon et Peyrignac avant d'atteindre Gourdon.

MONTIGNAC

Par photographe de la belle époque — Carte postale de 1905, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=55031114

Dans sa courte vie cette gare a, bien des fois, reçu dans sa salles des pas perdus un des chantres du Périgord. Eugène Le Roy, là, prit le train dans cette gare vers la fin de sa vie.

| Ligne de Condat - Le-Lardin à Sarlat. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Entre Condat et Sarlat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Historique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Fermeture | Ligne fermée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Caractéristiques techniques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Numéro officiel | 627 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Écartement | standard (1,435 m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Nombre de voies | Voie unique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Précisons pour la compréhension des lecteurs que les distances en mètres, au regard de chaque gare, indiquent la longueur de la voie principale en gare. Celle-ci éclairait les opérateurs sur les facultés de croisement.

Le maillage fort dense fut-il une erreur due à des prévisions follement disproportionnées, à des ambitions démesurées ou, tout simplement, à un manque d'outil de connaissance du marché.

Avec le recul on pourrait dire c'est un peu de tout cela. De nos jours les experts qui connaissent, ou croient connaitre, parfaitement le marketing*, [la mercatique terminologie française n'a pas pris ou ferait précieux, voire "attardé", pour les locuteurs qui l'emploieraient], guident les décideurs dans leurs choix de prise de part de marché. À l'époque de Freycinet les décideurs étaient plus préoccupés par la réalisation des grands chantiers que par la cohérence de leurs projets et encore moins de l'amortissement financier de leurs réalisations.

L'histoire est là pour nous relater leurs ambitions, parfois leurs imprévoyance, leurs erreurs de projection, mais aussi l'extraordinaire vision qu'ils avaient, avec les outils d'appréciation de leur temps, pour désenclaver la ruralité profonde.

Les exemples d'égocentrisme ne manquent pas. Ils sont toujours là de nos jours pour nous révéler que le poids des ténors de la vie publique a joué, par exemple, pour que la plateforme T.G.V s'impose à Lille, en ajoutant plusieurs dizaines de kilomètres à l'axe Paris-Londres.

Un regret.

La ligne Angoulème - Sarlat qui, avec son appendice Sarlat-Gourdon, connectait deux axes majeurs sillonnait notre Périgord, saluait bien des villages et, il faut le dire, se soustrayait à la focalisation radiale. Était-elle "viable" ... manifestement, au regard de sa courte histoire, non !. Combien de personnes, le matin en se levant, à Terrasson pensaient aujourd'hui je vais aller à Sarlat ? L'activité de ce bassin de vie suscitait-elle l'espérance de longs et, rationnels et fructueux convois de fret, à l'époque on disait marchandise, certainement pas.

Les coûteux et impressionnants travaux d'infrastructures ont-ils fait l'objet d'études sérieuses de "rationalisme" de leur réalisation ? Avec le recul il parait permis d'en douter. Ce gigantesque chantier nous laisse quelques vestiges ça et là mais, bien entendu, les personnes qui ont porté cette réforme sociétale presque bi-séculaire pensaient qu'elle devait s'inscrire dans la durée.

Aujourd'hui si cette ligne avait pu échapper à l'autel du sacrifice combien de nos concitoyens l'emprunteraient alors que là où la rapidité, la sécurité et le confort sont au rendez-vous beaucoup veulent l'ignorer.

* Le marketing, ou la mercatique, est une culture organisationnelle, un état d’esprit, qui cherche à privilégier les attentes et les besoins des parties prenantes de cette organisation par rapport aux attentes et besoins des membres de celle-ci.

Aidons-nous les uns les autres

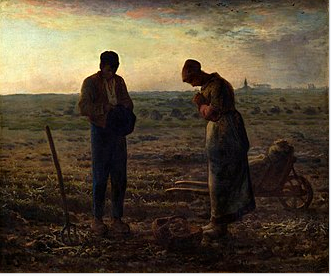

L'angélus de Millet

L'article "Nous paysans" a suscité de nombreux commentaires.

Gérard Hicès nous a gratifiés d'un poème de sa composition évoquant la joie de vivre à la campagne, Pierre Fabre, d'un poème de Verlaine, écrit après sa conversion, exaltant les richesses de la nature.

Sylvette Roussel trouve que j'ai idéalisé le monde paysan : elle n'a pas tort mais il faut bien admettre que les défaillances de quelques-uns n'altèrent pas l'intégrité et les mérites d'une profession.

La moisson de Pieter Bruegel (1565)

A l'occasion de cette pandémie, l'ensemble des professions font corps pour nous rendre la vie supportable et ce n'est que par un artifice d'écriture que l'Etat sépare ce qui est essentiel de ce qui ne l'est pas. Espérons que, le moment venu, la culture, la restauration... retrouveront leur place.

Toutefois, sans établir une hiérarchie des professions, il faut admettre que certaines d'entre elles sont, dans des périodes de crise majeure, économique, sanitaire, sociale, plus sollicitées.

Je retiendrai 3 sphères : le monde médical, le monde ouvrier et le monde paysan.

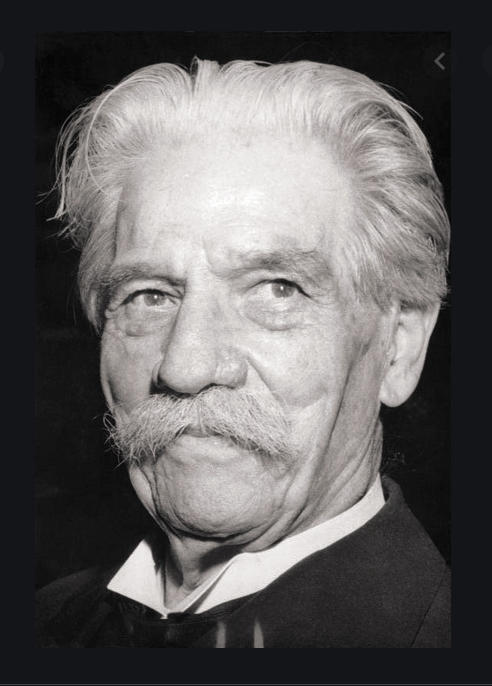

Nous avons longuement parlé du 1er, il fut présent pour la grippe espagnole, il l'est pour la pandémie. Il a ses figures tutellaires : Pasteur, le docteur Schweitzer, médecin, pasteur, théologien, philosophe. Il obtint le prix Nobel de la paix en 1952. Retenons sur le plan local, l'éloge dithyrambique de Pierre Lachambaudie, notre poète montignacois, à l'intention des médecins.

Albert Schweitzer

Le monde ouvrier a, lui aussi, sa figure tutellaire : c'est celle d'Etienne Lantier, personnage de "Germinal" d'Emile Zola. Les gueules noires : qui s'en souvient ? Métier de bagnards, mineurs victimes de la silicose, de la répression. Rappelons-nous la catastrophe de Courrière le 10 mars 1906 (1099 morts). On leur doit l'autorisation des syndicats (1884) et le repos dominical (loi du 13 juillet 1906) mais surtout la bataille du charbon gagnée au lendemain des 2 guerres et qui permit la reconstruction de notre pays. Dès 1946, la production atteignait le niveau d'avant-guerre. A leur mesure, les mineurs du Dantou, de Cladech......participeront à cet effort au prix de nombreux sacrifices.

Il aura fallu longtemps pour que le monde ouvrier et le monde paysan trouvent leurs lettres de noblesse : ils le doivent en grande partie à Emile Zola qui a mis à l'honneur ces deux mondes que certains ont tenté d'opposer. La description qu'il en fait dans " Germinal" et dans "La terre" ne fait pas de concession, Balzac non plus dans son roman "Les paysans" ; mais, au bout du compte, c'est l'aspect positif qui l'emporte : l'attachement à la mine et l'amour de la terre.

Le monde rural a été valorisé et idéalisé depuis longtemps. Sa vision idyllique mêlée de patriotisme remonte à la fin du XIX ème siècle, période où l'on prépare la revanche après la défaite de 1870. Les chants dits "de la France profonde" en sont témoins : La chanson des blés d'or (1882), La voix du chêne (1905), Le credo du paysan (1897) :

Mon dur labeur fait sortir de la terre

De quoi nourrir ma femme et mes enfants

Mieux qu'un palais j'adore ma chaumière

A ses splendeurs je préfère mes champs

Emile Verhaeren n'est pas en reste dans son poème "L'effort":

Je vous aime, gars des pays blonds, beaux conducteurs

De hennissants et clairs et pesants attelages

Et vous, bûcherons roux des bois pleins de senteurs,

Et toi paysan frustre...

Je vous sens en mon coeur, puissants et fraternels !

Ce monde paysan a tenu ses promesses, au cours des 2 dernières guerres, en l'absence d'hommes au front ou prisonniers, et a continué à produire et à nourrir le pays.

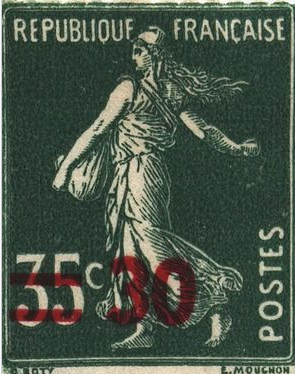

Dans cet éloge du paysan, l'Etat ne fut pas en reste : la Semeuse figure sur les pièces de monnaie dès 1897 et se trouve encore sur les pièces de 10, 20 et 50 centimes d'euros et sur les timbres de 1903 à 1929.

Mais la figure tutellaire du monde paysan, c'est incontestablement "L'angélus" de Millet ( 1857-1859) où le peintre met en scène un couple de paysans dans leur champ, à la tombée du jour pour la prière de l'angélus.

Reproduit maintes et maintes fois sur des supports aussi variés que calendriers, canevas, cahiers d'écolier, ce tableau avait tout pour devenir un chromo : une vision figée d'un monde paysan archaïque et idéalisé. Il n'en fut rien. Ce tableau est resté un chef d'oeuvre, auquel Salvador Dali a consacré tout un livre, qui a résisté au temps et qui, par delà les mutations, est resté pour beaucoup un symbole fort du monde rural.

J'ai évoqué ces trois mondes parce que l' actualité s'y prêtait et s'y prête encore : l'épisode des "gueules noires" nous renvoie tout naturellement à notre industrie trop longtemps délaissée, un monde rural en pleine mutation qui cherche à concilier productivité et écologie, un secteur médical tous les jours sur la brèche, depuis plus d'un an.

S'en tenir là serait oublier toutes les autres professions qui assurent notre savoir, notre sécurité, notre défense ..........et qui méritent les mêmes éloges.

Pierre Merlhiot

Une révolution vaccinale : un probable prix Nobel de Médecine à la clé

La COVID 19, fléau de notre siècle, bien plus dévastateur que les conflits sociaux, voire les guerres, hypothèque la vie planétaire. Face à ce danger difficilement contournable, des millions d'anonymes opèrent chaque jour, au péril de leur propre vie. Ils sont soignants, aides-soignants, agents de maintenance des structures médicales et hospitalières, sapeurs-pompiers, gendarmes et tant d'autres que l'on n'imagine pas. À l'heure où tant de luttes sociales apparaissent presque insignifiantes au regard de cette terrible interpellation, l'humanité fera-t-elle, pourra-t-elle, mondialement faire face. Au moment où de grands noms de la médecine vacillent devant le gouffre de l'oubli, combien de citoyens situent l'avancée extraordinaire du vaccin bilié de Calmette et Guérin qui, il y a tout juste un siècle, fut la progression que le monde attendait.

Aujourd'hui, notre ami Jacques Lannaud, la plume médicale de ce blog, dans son billet, "Une révolution vaccinale : un probable prix Nobel de médecine à la clé" met en avant le travail extraordinaire de ces chercheurs qui, hélas, dans la grande marche du temps, sont moins souvent cités que les "pontes" de la politique, du sport ou du spectacle.

Merci Jacques pour votre billet. Implicitement, il allume une formidable lueur d'espoir.

____________________

Drew Weissman et Katalin Kariko

Je ne vous apprendrai rien en rappelant que l’affaire du vaccin contre le Covid 19 a été, certes, un problème de chercheurs mais, aussi, une course contre la montre.

Ils étaient douze au départ dans les starting-blocks dont dix avaient de sérieuses références scientifiques et, parmi eux, deux ou trois pouvant prétendre gagner la compétition. Et, voilà que deux autres peu connus par leurs travaux et apparemment distancés par la valeur des publications de leurs congénères, viennent semer le trouble. Ces deux-là, certes doués, n’avaient pas atteint ces niveaux et jusque-là s’étaient contentés de parcours moins ambitieux.

Toutefois, voilà que se renouvelle l’histoire du lièvre et de la tortue et on se réveille un beau matin en apprenant qu’ils ont coupé la ligne, les premiers. Leur trouvaille était révolutionnaire et leurs concurrents bien obligés de constater qu’ils avaient été coiffés sur le poteau. Il suffisait, désormais, de mettre en route les chaînes de production après des essais rigoureusement menés, faire habiliter le produit par les autorités sanitaires, le stocker, le distribuer, l’administrer. Ce vaccin, hors du commun, venait de réussir les essais cliniques avec une efficacité évaluée à 95% : le vaccin Pfizer-Clin-Biontech.

Jusqu’à maintenant, les vaccins étaient fabriqués à partir d’organismes vivants atténués, entraînant une réaction immunitaire proche de celle d’une infection naturelle (cas de virus tels que ceux de la rougeole, rubéole, oreillons, varicelle…) . Ou bien INACTIVES (rage, leptospirose ) ou virales ( polio, grippe, hépatite A ) et aussi des fractions d’anatoxine (dipht/tétanos ) etc…

Mais, dans le cas présent, ce sont des vecteurs nucléiques qui permettaient d’exprimer une protéine Spike, immunogène du SARS-COV2 par la technique dite de l’ARN messager, ARNm introduit dans les cellules dans le but de produire l’antigène vaccinal.

Par ce truchement, on amène nos cellules à fabriquer un composant du virus en introduisant l’ARNm qui code pour ce composant, en l’occurrence une protéine qui ne risque pas de provoquer la maladie mais va stimuler le système immunitaire. Cet ARNm ne peut modifier le génome, la technique est simple et rapide mais, en raison de leur fragilité, ces vaccins doivent être conservés à très basses températures.

Quelques notions techniques :

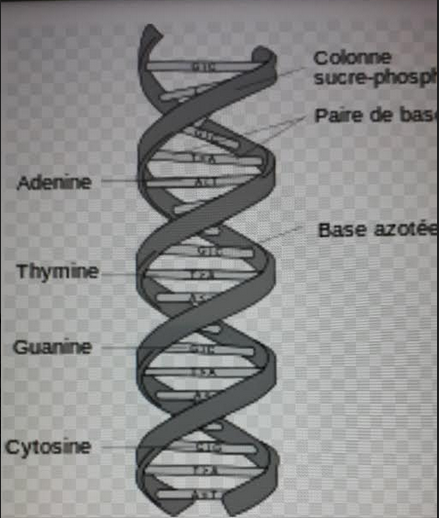

Acide désoxyribonucléique (photo ci-dessous) : il est le support du génome, donc de toute l’information génétique et contient tous les plans (gênes) de fabrication des protéines de notre organisme. Ces protéines seront fabriquées à l’extérieur du noyau cellulaire à partir de ribosomes (usines de production) sous l’impulsion d’un brin ou duplicata d’ADN, l’ARNm. (voir site INSERM.fr/information-en-santé/c-es )

Reprenons le cours de notre histoire. C’est une scientifique discrète et modeste qui est à la base de cette découverte : Katalin Kariko qui habite Philadelphie. Elle est hongroise d’origine, née dans une petite ville, Kisujszallas, il y a 65 ans. Son père était boucher et elle décida de se lancer dans les sciences et de se spécialiser en biochimie et plus particulièrement sur l’ARNm, composé d’une succession d’acides aminés : Alanine, Cétosine, Guanine, Uracile.

La chercheuse se met au travail au Centre de Recherche biologique de Szeged où l’équipement était réduit. Finalement, elle quitte la Hongrie en 1985 avec son mari et sa fille de 2 ans. Elle débarque sans rien à Philadelphie d’abord, à Temple University, puis elle est recrutée, rapidement, par la célèbre université « UPenn », fondée en 1740 qui comprend huit établissements réunis sous le dénominatif Ivy League, le gotha académique. Là, dans le secteur cardiologie, elle se familiarise avec la thérapie génique entreprise par d’autres chercheurs qui se consacraient à l’ADN. Mais, les recherches butent ; toutefois, l’idée de cette thérapie, Katalin Kariko s’y accroche avec l’envie d’utiliser l’ARN pour s’attaquer à la mucoviscidose et au cancer, ce sera son arme et non l’ADN porteur du génome et de risques possibles.

Son entêtement l’oppose aux autres chercheurs et, en 1995, on l’écarte de la liste des titulaires, elle est rétrogradée et renvoyée du département de cardiologie.

Malgré tout, elle poursuit dans des conditions plus laborieuses et elle fait la connaissance, un jour, d’un jeune chercheur qui travaille sur un vaccin contre le Sida avec de l’ARN, Drew Weissman. A eux deux, ils passent en revue toutes les 140 modifications possibles de l’ARN . Deux d’entre elles s’avèrent efficaces et n’entraînant pas les inflammations que provoque le système immunitaire .

Le verrou a sauté.

A partir de là, peut être envisagée l’utilisation de l’ARN pour stimuler les cellules en vue de leur faire fabriquer des protéines thérapeutiques. Nous sommes en 2008. En 2012, ils réussissent à faire produire par des souris et des singes, de l’EPO pour les soigner de leur anémie.

Pour protéger l’ARN, cible d’enzymes destructrices dans l’organisme, ils le protègent avec des nanoparticules lipidiques qui se dissoudront, une fois entrées dans les cellules.

Après de sérieuses déconvenues avec l’université cherchant à faire breveter l’invention, les deux chercheurs n’ont pas les moyens d’en racheter la propriété, le montant s’élevant à 300 000 dollars.

Déçue des mauvaises manières de UPenn, Katalin Kariko se tourne vers l’Europe et notamment l’Allemagne. Elle se laisse séduire par une start-up créée à Mayence par un couple de médecins d’origine turque, Ugur Sahin et Ozlem Tureci. On lui propose de devenir vice-présidente de l’entreprise et elle accepte.

D’autres start-up américaines ont pris un petit métro de retard dont Moderna présidée par le français Stéphane Bancel.

Il n’est pas question pour Sahin et Kariko de s’associer à l’une d’elles mais, plutôt, au géant pharmaceutique américain Pfizer qui possède la force de frappe et l’atout de sa responsable vaccin : Kathrin Jansen. Un accord est conclu en 2018 et on apprend, ensuite, la survenue d’une épidémie de pneumonie virale en Chine dont le virus, un coronavirus, a été identifié. Dès lors, à partir du génome envoyé par les Chinois, on sélectionne les meilleures cibles capables de créer la réponse immunitaire. Un accord est signé entre Pfizer et Biontech pour la production du produit qui reste la propriété exclusive de la start-up allemande.

On peut en conclure que, bien avant tout le monde, Katalin Kariko avait compris toutes les possibilités thérapeutiques de l’ARNm dont on dit, aujourd’hui, qu’il risque, dans un avenir proche, de bouleverser toute la pharmacopée : ouverture vers des traitements anti-cancéreux plus performants, capables de s’ajouter à une panoplie déjà très importante et à des avancées considérables.

Aujourd’hui, on a suffisamment de références pour proclamer « l’insolente réussite de ce type de vaccin contre le Covid 19 » : pourcentage de protection 60% la 3iè sem., 70% la 4iè, 84% la 5iè après la 2iè injection ( résultats similaires d’Israël et Ecosse ).

Bégninité des réactions, j’en atteste moi-même.

Probable que l’on tienne là une technique qui ouvre de nouveaux horizons prometteurs .

Jacques Lannaud

______________________

Demain [en principe]. Ce laboureur de la Forêt barade ne siffle plus. Il s'est définitivement tu.